Die zeitliche Dimension #

Was stellen wir uns heutzutage nur dran! Haben wir jegliches Maß verloren? Echauffieren wir uns im täglichen Getümmel nicht zu sehr über Kleinigkeiten und Schmierenkomödianten? Anstatt das große Bild, nämlich unser aller zivilisatorisches Schicksal in den Blick zu nehmen?

Zum ersten Mal in der Geschichte des Lebens steht eine Spezies vor der Aufgabe, ihre eigene Evolution bewusst zu steuern. Nach 300.000 Jahren biologischer Entwicklung hat der Homo sapiens in weniger als 10.000 Jahren eine Zivilisation erschaffen, die nicht nur seine Umwelt, sondern ihn selbst, seine natürlichen Anpassungsfähigkeiten überfordert. Die Diskrepanz zwischen biologischer Ausstattung und kultureller Entwicklung ist zu groß geworden.

Menschen sind kognitiv, wie uns nicht zuletzt Hans Rosling mit der Aufzählung verschiedener „Instinkte“ gelehrt hat,1 nicht gut im Umgang mit allem, was wir alltäglich nicht brauchen. Unter anderem überschauen wir lange Zeitdauern und sehr weite Räume nur mit großer Mühe; wir können exponentielle Entwicklungen kaum einschätzen; nicht-lineare, dynamische Systeme erschließen sich uns intuitiv nicht.

Stellen wir uns daher die Lebensdauer unserer Spezies als ein einziges Jahr vor! Das ist nicht besonders originell, aber trotzdem, meine ich, sehr hilfreich. Denn so wird deutlich, wie jung, wie unerprobt und daher nicht ohne Grund anfällig unser zivilisatorisches Experiment, das vor gerade einmal fünf- bis zehntausend Jahren begann, eigentlich ist.

Am 1. Januar dieses Jahres also betreten, still und leise, vielleicht etwas verwundert, die ersten unserer Art, Homo sapiens, die Bühne.

Die längste Zeit, bis in den Winter hinein, leben sie und ihre Nachkommen ausschließlich als wandernde Jäger und Sammler, in Gruppen, deren Mitglieder sich persönlich kennen. Sie interagieren mit der lebendigen Vielfalt der Natur, oft in Nähe zu Verwandten wie Homo erectus, Neandertalern, Denisova-Menschen, dem kleinwüchsigen Homo floresiensis („Hobbit“), Homo naledi in Südafrika und dem robusten Paranthropus boisei in Ostafrika sowie weiteren Homininen (Menschenartigen). Denn Evolution bedeutet in erster Linie Vielfalt, nicht Verdrängung. Diese Hominine existieren friedlich nebeneinander, zuweilen konkurrieren sie, und das über hunderttausende Jahre hinweg.

Im späten November, also nach 270.000 Jahren, ist Homo sapiens dennoch als einzige Menschenart übrig. Alle anderen Hominine sind ausgestorben. Die Gründe hierfür sind vielfältig und nicht endgültig geklärt. Doch auf jeden Fall bestimmte das Klima entscheidend mit, wer überlebte. Eiszeiten kamen und gingen, bis das Klima sich schließlich, vor etwa zwei Wochen erst – vor ungefähr 11.700 Jahren – stabilisierte. Die weißen Eisteppiche, die ganze Kontinente bedeckt hatten, zogen sich zurück. Bedingungen für Ackerbau und Viehzucht entstanden.

Der Übergang vom Pleistozän zum Holozän, der heutigen Warmzeit, ist vollzogen.

Zunächst zaghaft, ungefähr sieben Tage vor Ende unseres Menschheitsjahres, versammeln Menschen sich in ersten Dörfern zum gemeinsamen Wohnen. Wenig später dann schon die ersten großen Zivilisationen.

Die frühesten Hochkulturen Mesopotamiens, des Zweistromlandes, erscheinen etwa fünf Tage vor Jahresende. Ägypten am Nil folgt kurz danach. China entwickelt sich vor rund drei Tagen, Südamerika mit den Andenkulturen nicht viel später. Die kulturelle Landschaft füllt sich rasch, auch in Afrika: Nubien, Axum und Groß-Simbabwe entstehen.2

Am späten Abend des 30. Dezember fällt West-Rom (Im Jahr 476 mit der Absetzung des letzten Kaisers Romulus Augustulus).

Am frühen Silvesterabend setzt die industrielle Revolution ein, und erst in den letzten beiden Stunden des betrachteten Menscheitsjahres entfesselt sich der moderne Mensch vollends.

Seitdem gestaltet er seine Umwelt dramatisch, in globalem Maßstab – und mit gravierenden Folgen. Homo sapiens sägt am Ast, auf dem er sitzt.

Menschengemachter Klimawandel und das Verschwinden zahlreicher Lebensformen, zeugt symptomatisch davon und erscheint zunehmend als Menetekel an der Wand.3 Die Geschwindigkeit und Intensität der aktuellen Veränderungen übersteigen bei weitem jene früherer natürlicher Zyklen. Aktuelle Forschung zeigt, dass die heutigen Umweltveränderungen etwa 170-mal schneller ablaufen als der natürliche Durchschnitt der letzten 65 Millionen Jahre.4

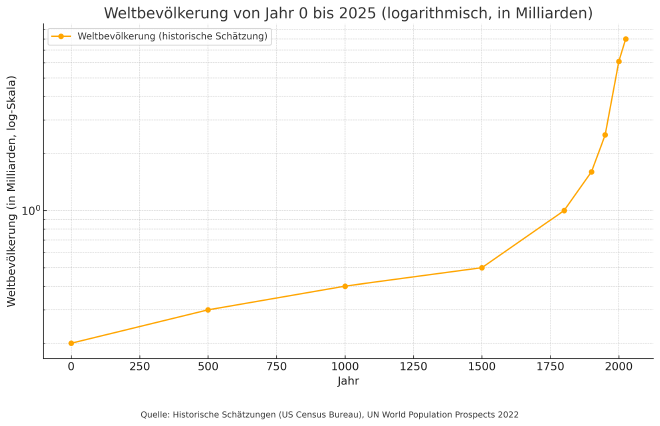

Was für eine atemberaubende Beschleunigung! Welch naiv-monströse Sorglosigkeit! Und wie bedrückend, wenn man zur allgemeinen Entwicklung noch insbesondere die des Bevölkerungswachstums betrachtet.

Es drohen entscheidende Grundlagen nicht nur der kulturellen Existenz im Zuge der jüngsten, menschengemachten Klimaveränderungen zu zerbrechen. Manche sehen sogar ein neues Zeitalter, das sogenannte Anthropozän, heraufziehen. 5

Damit stellt sich die beängstigende Frage, ob wir es als Spezies noch einmal schaffen, diese neuerliche, nun erstmals von uns selbst verursachte umfassende Transformation zu meistern.

Könnte es nicht sein, dass die anstehende Jahres-Silvesterparty, die erste unseres Menschheitsjahres, nicht zugleich die letzte sein könnte? Wer mag sich vorstellen, dass wir weitere 300.000 Jahre so weitermachen?

Exponentielle Steigerungen sind weder nachhaltig noch von Dauer. Was seit knapp dreihundert Jahren geschieht, lässt nichts Gutes ahnen.

Ging am Ende alles zu schnell? Was, wenn unser eigentliches Problem ein systematischer Mangel an Demut vor den enormen, nichtlinearen Kräften ist, die wir wie Drachen in der Höhle geweckt haben und die nun sauer auf uns sind? Des Heiligen Georgs Schwert wird zum Kampfe nicht mehr genügen.

Andererseits ist es erst einmal, wie es ist. Zwar können wir – und sollten es wohl auch – angesichts dieser Entwicklung erschrecken. Aber alle Betrachtungen haben vom Stand der Dinge auszugehen. Denn zurückdrehen lässt sich das Rad der Geschichte nicht.

Die biologische Dimension #

Evolution und Kultur folgen grundlegend verschiedenen Rhythmen. Unser genetisches Erbgut veränderte und stabilisierte sich über Zehntausende, ja Hunderttausende von Jahren in äußerst kleinen Schritten, während unsere kulturell-zivilisatorische Entwicklung seit der letzten Eiszeit sich geradezu überstürzt. Die biologische Evolution hat uns über lange Zeiträume hinweg für ein Leben als Jäger und Sammler geformt – angepasst an überschaubare Gruppen, direkte soziale Kontakte und klar abgesteckte natürliche Herausforderungen, die wir, gewitzt wie wir sind, gemeistert haben.

Nun aber befindet sich unsere Spezies seit wenigen Jahrtausenden auf einem vollkommen anderen Weg. Dieser ist einer, auf dem technische und kulturelle Innovationen sowie die Gesamtpopulation exponentiell zunehmen und ständig neue Verhältnisse schaffen – zu schnell für evolutionäre Anpassungsprozesse.

Ein dramatisches Beispiel: Ein 30-minütiger Scroll durch soziale Medien konfrontiert uns heute zuweilen mit mehr fremden Gesichtern als unsere Ahnen in ihrem gesamten Leben sahen. Unser stammesgeschichtlich auf überschaubare Gruppen programmiertes Gehirn6 muss diesen permanenten Überreiz irgendwie verarbeiten – mit messbaren Folgen, auch für unsere psychische Gesundheit. Die Rate psychischer Erkrankungen hat sich in den letzten 30 Jahren verdoppelt!7

Es ist, als würden wir physisch noch durch die Savannen wandern, während unser Geist bereits in virtuellen Welten unterwegs ist.

Interessanterweise gibt es kaum abschließende Erkenntnisse darüber, ob und wie weit unser Körper und Geist sich bereits biologisch oder neurologisch an die schnelllebige technologische Umwelt angepasst haben. Zwar untersucht beispielsweise eine aktuelle Studie vom Max-Planck-Institut die sogenannte „Evolvierbarkeit", also unsere grundlegende genetische Fähigkeit, im Laufe vieler Generationen evolutive Veränderungen überhaupt zuzulassen – doch welche realen Anpassungen bereits stattfinden und ob sie für uns als Individuum und Gesellschaft hilfreich oder schädlich sind, bleibt ungeklärt.8

Die Frage, wie lange diese Diskrepanz erträglich bleibt und was geschieht, wenn der Abstand zwischen biologischer Ausstattung und kultureller Wirklichkeit zu groß wird, ist offen. Sind wir möglicherweise die ersten biologischen Lebewesen, die evolutionär dazu verurteilt sind, sich selbst zu überholen?

Die Mechanismen des Überlebens #

Das Wunder des Menschseins ist in Gefahr; die Lage ist ernst. Jedoch nicht hoffnungslos.

Trotz aller angedeuteten Herausforderungen und Risiken gibt unsere Geschichte Hinweise darauf, wie wir als Art wiederholt scheinbar unüberwindbare Krisen gemeistert haben. Im Kern dieser Widerstandsfähigkeit stehen unsere außerordentlichen Fähigkeiten zur Kooperation und Selbstorganisation.

Homo sapiens überlebte nicht, weil er am stärksten oder aggressivsten war, sondern weil er – trotz aller Konflikte, aller Schwächen, Mängel und Rivalitäten – immer wieder Wege fand, gemeinsam zu handeln und gemeinsame Ziele zu verfolgen.

Der Anthropologe Michael Tomasello weist in seinen Forschungen darauf hin, dass schon Kleinkinder, im Gegensatz zu anderen Primaten, spontan kooperieren, gemeinsame Ziele verstehen und verfolgen, Ressourcen fair teilen und komplexe Formen der Zusammenarbeit entwickeln können. Tomasello spricht von der Fähigkeit zur „geteilten Intentionalität“ („shared intentionality“), die offenbar tief in unserer Entwicklungsgeschichte verwurzelt ist und uns als Art – neben der propositionalen Sprache - auszeichnet.9

Von den ersten Jäger- und Sammlergruppen, die schon erstaunlich komplexe soziale Netzwerke bildeten, bis hin zu den heutigen global vernetzten Gesellschaften zeigte sich, wie Menschen extreme Kooperation zu entwickeln in der Lage waren. Moderne Stadtkonglomerate stehen beispielhaft dafür. Zehn, zwanzig, ja dreißig Millionen Menschen betreiben wuchernde Riesenstädte wie Tokio, Manila, Mumbai, Mexiko-Stadt, São Paulo oder Lagos. Das grenzt ans Wunderbare.

Diese „soziale Intelligenz“ – die Fähigkeit, miteinander zu kommunizieren, voneinander zu lernen, Probleme gemeinsam zu erkennen und in Kooperation zu lösen – war entscheidend für unser Überleben und unseren Erfolg. Sie war und ist der entscheidende Faktor. Wichtige evolutionäre Meilensteine am Weg waren die Entstehung der Sprache vor etwa hunderttausend Jahren10 sowie, als Beschleuniger, die Erfindung der Schrift vor etwa fünftausend Jahren. Beide ermöglichten und vereinfachten es erheblich, Wissen und Erfahrungen über Generationen hinweg dauerhaft auszutauschen und weiterzugeben.

Heute bringen Digitalisierung und Virtualisierung erneut einen weiteren Schub im Austausch und der Speicherung von Wissen mit sich, auch wenn wir ihre langfristigen Auswirkungen und ihr tatsächlich erreichbares Potenzial erst ansatzweise absehen können.

Faszinierend sind die Forschungsergebnisse des Anthropologen Joseph Henrich in seinem 2016 erschienenen Werk The Secret of Our Success: How Culture is Driving Human Evolution, Domesticating Our Species, and Making Us Smarter. Dort weist er nach, dass unsere kognitive Evolution maßgeblich durch kulturelle Transmission geprägt wurde. Experimentell zeigt er: Selbst überdurchschnittlich intelligente Menschen könnten ohne kulturelles Wissen kaum überleben, würden sie in eine nicht-zivilsatorische, natürliche Umgebung ohne Hilfsmittel versetzt. Dagegen kommen indigene Gruppen, die zwar keine formale Ausbildung, dafür aber reiches traditionelles Wissen besitzen, in solchen Umgebungen zurecht. Dies unterstreicht die fundamentale Bedeutung kollektiver Wissensbestände für unser Überleben.

Ebenso etablierten Gesellschaften immer wieder Mechanismen der Selbstkorrektur: Kritische Stimmen, soziale Reformer und visionäre Persönlichkeiten – von den alttestamentarischen Propheten bis hin zu modernen Mahnern, Revolutioänren und Bewegungen für Umwelt und soziale Gerechtigkeit – riefen gewissermaßen eine „soziale Immunreaktion“ hervor.

Sie machten systemische Probleme sichtbar, mahnten zur Besinnung, rüttelten auf, so dass manche von ihnen notwendige Veränderungen anstießen. So gelang es in dramatischsten Momenten der Geschichte, Kurskorrekturen vorzunehmen und Mehrheiten für Einsichten und Umsteuerungen zu gewinnen, die ursprünglich unbequem oder gar unpopulär erschienen, auch wenn das zuweilen – in fürchterlichen Kriegen und Revolutionen, die „ihre Kinder fraßen" – kaum erträgliche Opfer forderte!

Die Fähigkeit zur Kooperation und Selbstkorrektur ist vielleicht das stärkste Argument dafür, dass es uns trotz der Herausforderungen, vor denen wir heute stehen, erneut gelingen könnte, unser scheinbar auf den Untergang zutreibendes zivilisatorisches Experiment weiterzuführen – sofern wir bereit und einmal mehr in der Lage sind, diese Kräfte auch aktiv und konstruktiv zu nutzen.

Wir haben, historisch gesehen auch in neuester Zeit, mehrfach bewiesen, dass wir dazu fähig sind: Man denke etwa an die erfolgreiche Abkehr vom FCKW-Einsatz durch das Montreal-Protokoll von 1987, wodurch sich die schützende Ozonschicht allmählich regenerierte, oder an die sozialen Reformbewegungen des 19. und frühen 20. Jahrhunderts, die in vielen Ländern zu wirkungsvollen Verbesserungen der Arbeitsbedingungen, sozialer Sicherungssysteme und allgemeiner Lebensqualität führten.

Abseits solcher bekannteren Beispiele existieren zahlreiche eindrucksvolle, weniger ins allgemeine Bewusstsein gelangte Modelle nachhaltiger Selbstorganisation. Um nur eines herauszugreifen: das balinesische Wassermanagementsystem Subak, das auf komplexen, eigenständigen Regeln beruht und über Jahrhunderte hinweg die nachhaltige Verteilung einer lebensnotwendigen Ressource sichert – ein eindrucksvoller Beweis für die Wirksamkeit traditioneller, sozialer Intelligenz und nicht ohne Grund in die Liste des UNESCO-Welterbes aufgenommen.11

Wie könnte es also weitergehen mit unserer einerseits über die Maßen erfolgreichen, zugleich jedoch andererseits immens gefährdeten Zivilisierung? Mehrere grundsätzlich unterschiedliche Szenarien zeichnen sich ab.

Der Blick nach vorne – Szenarien der Menschheit #

Die Aufgabe: Zum ersten Mal muss eine Spezies bewusst ihr eigenes Wachstum begrenzen, um zu überleben.

Mögliche Wege dahin? Drei stechen hervor:

- Der Weg des Zusammenbruchs: Wir scheitern an den nicht mehr beherrschbaren Folgen der Diskrepanz zwischen biologischer Ausstattung und kultureller Überforderung („change by disaster“)12

- Der technologische Weg: Durch gezielte Eingriffe in unsere Biologie könnten wir uns an die selbstgeschaffenen Herausforderungen anpassen. CRISPR-Genmanipulation ermöglicht bereits heute die Optimierung menschlicher Embryonen. Neuroimplantate versprechen die direkte Verbindung unserer Gehirne mit künstlicher Intelligenz. Nanoroboter im Blutkreislauf könnten Alterungsprozesse aufhalten. Solche Technologien würden uns zu einer post-biologischen Spezies machen - mit allen ethischen und existenziellen Risiken, die eine solche Selbst-Evolution mit sich bringt (“change by design”).

- Der Weg der Selbstbeschränkung: Wir „downgraden" und passen unsere Kultur wieder stärker an unsere biologischen Möglichkeiten an (Degrowth, neue Formen der Selbstorganisation)

Zunächst steht also die Frage im Raum, ob biologische Evolution auch in Zukunft für uns eine relevante Rolle spielen könnte. Zwar verändert sich das menschliche Erbgut nur langsam, doch neue Selektionsdrücke – ausgelöst etwa durch klimatische Veränderungen oder globale Gesundheitskrisen – könnten langfristig durchaus zu subtilen genetischen Anpassungen führen. Noch allerdings ist völlig offen, ob und wie unsere Spezies biologisch auf die rapide veränderten Bedingungen reagieren kann oder wird.

Wahrscheinlicher und zugleich drastischer könnte der Weg technischer Eingriffe verlaufen. Schon heute diskutieren Forscher und Philosophen intensiv, was Biotechnologie, Gentherapie, Künstliche Intelligenz und sogenannte transhumanistische Visionen für unser künftiges Menschsein bedeuten könnten: Kann und darf unsere biologische Ausstattung aktiv modifiziert werden, um sie den kulturellen und ökologischen Herausforderungen anzupassen? Oder gehen wir Risiken ein, die endgültig unsere Identität und Stabilität untergraben werden? Und weiter noch: Wären wir womöglich sogar verpflichtet, solche Anpassungen vorzunehmen, um unsere Spezies zu schützen?

Paradoxerweise könnten genau jene technologischen Durchbrüche, die unsere Probleme verschärft haben, nun zu ihrer Lösung beitragen. Während künstliche Intelligenz einerseits Arbeitsplätze bedroht und Ressourcen verbraucht, könnte sie andererseits Innovationen für nachhaltige Energiegewinnung, Kreislaufwirtschaft und effizientere Ressourcennutzung beschleunigen. Gleichzeitig besteht die Gefahr, dass wir technischen Lösungen zu stark vertrauen und die notwendigen moralischen, sozialen und politischen Veränderungen für eine endliche Welt aufschieben. Diese Spannung zwischen technologischem Optimismus und der Notwendigkeit gesellschaftlicher und auch ganz persönlicher Transformation bleibt unaufgelöst und fordert uns zu einer differenzierten Haltung heraus.

Ein weiteres, konstruktives Szenario verbindet sich mit den Erkenntnissen der Nobelpreisträgerin Elinor Ostrom. Ihre umfangreichen empirisch gestützten Forschungen zeigen eindrucksvoll, dass Menschen durchaus in der Lage sind, gemeinschaftlich genutzte Ressourcen langfristig nachhaltig zu verwalten. Sie widerlegte überzeugend die weitverbreitete These von der sogenannten „Tragik der Allmende“ – der Vorstellung, dass gemeinschaftlich genutzte Ressourcen zwangsläufig durch Übernutzung zerstört würden.13

Ostrom zeigte, dass Selbstorganisation oftmals wirksamer und langfristig nachhaltiger funktioniert als externe Kontrolle, wenn die Menschen vor Ort denn nur die Möglichkeit dazu bekommen und die Freiheit dafür haben. Das hat sehr viel auch mit Machtstrukturen und ihrer Ausgestaltung zu tun.

Nicht starre, zentrale Kontrollsysteme sind das Mittel der Wahl. Gerade auch kleinere, regionale Gemeinschaften können komplexe Regelsysteme entwickeln, die Ressourcen über lange Zeiträume erfolgreich schützen und erhalten, so wie das gerade beschriebene Subak auf Bali. Solche polyzentrischen und dezentralen Steuerungsansätze könnten künftig sogar entscheidend werden, um einer ökologischen, sozialen und politischen Destabilisierung effektiv entgegenzutreten. Was wirklich hoffen lässt: Ostroms Ansatz basiert nicht auf utopischer Hoffnung, sondern auf realen und dokumentierten Beispielen.

Aber zu bedenken wäre auch: Was ist, wenn man, (mal wieder) zugunsten Weniger, Ostroms Selbstorganisation nicht mehr als schönen Ausweg, sondern als etwas interpretiert, das unsere Vorstellung von Freiheit und Eigenständigkeit radikal verändert? In paradoxer Verkehrung also als etwas, das aufgrund von „Sachzwängen“14 die Aufgabe von Selbstverwirklichung und individueller Freiheit “alternativlos”15 erzwingt?

Vielleicht aber liegt eine Lösung gar nicht darin, unseren bisherigen Weg einfach anders, irgendwie smarter, fortzuführen. Vielmehr könnte sie darin bestehen, bewusst innezuhalten, freiwillige Selbstbeschränkung, ja vielleicht sogar Demut zu üben. Genau hier schließt sich der Kreis zu überkommenen Denkweisen, etwa zur Lehre des Wu Wei, des “Nicht-tuns” im Sinne eines bewussten Geschehenlassens. In der chinesischen Philosophie begleitet Wu Wei den Gedanken, dass wahre Meisterschaft gerade darin liegt, sich zurückzunehmen und mit weniger Aufwand, weniger Eingriff, harmonischer zu leben – im Einklang mit dem Dao, der natürlichen und sozialen Umwelt.

Jedenfalls kristallisiert sich eine zwingende Erkenntnis heraus: Der Wachstumszwang unserer gegenwärtigen Wirtschaftsordnung – mit ihrem Fokus auf zinstragenden Anlageklassen und, daraus folgend, aus der Zukunft schöpfenden Krediten, in der Gegenwartskosten „einfach“ in der Zeit verschoben werden – ist mit den physikalischen und biologischen Grenzen unseres Planeten schlicht unvereinbar.16 (Das habe ich mittlerweile hier näher ausgeführt und ich plane, die Überlegungen zu diesem, wie ich meine, sehr wichtigen Thema, noch weiter zu entwickeln.)

Ich persönlich sehe in der bewussten Selbstbeschränkung eine Befreiung – eine Rückkehr zu menschlicheren Maßstäben, in denen Beziehungen, Sinn und Qualität wieder wichtiger werden als quantitatives Wachstum. Ich möchte aber betonen: Reaktionäre Nostalgie liegt mir fern! Es gibt kein Zurück in der Zeit. Niemals nicht.

Bereits heute werden konkret Wege in die eine oder andere der gerade angedeuteten Richtung beschritten: Die globale Elektrifizierung auf Basis erneuerbarer Energien schreitet voran. Die Kernfusion, lange als ferne Zukunftsmusik abgetan, macht vielversprechende Fortschritte und erscheint grundsätzlich umsetzbar. Wir stellen, nolens volens aber anscheinend stetig, unsere Ernährung um: Innovative pflanzliche Alternativen ersetzen zunehmend die enorm ressourcenintensive Fleischproduktion, ohne dass wir auf Geschmack und Genuss verzichten müssten. Von Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft ist zunehmend ernstgemeint die Rede.

Degrowth. Oder nicht doch besser A-growth? #

Das Prinzip des Degrowth setzt genau hier an: Es fragt nicht, wie wir immer mehr produzieren und konsumieren können, sondern wie wir in Zukunft nachhaltiger und verantwortungsvoller mit weniger Ressourcen auskommen. Es setzt auf Eigenverantwortung, Gemeinschaftsorientierung und die Entwicklung neuer, pragmatischer Lebensweisen.17

Zugleich mag hierin sogar eine überraschende psychologische Notwendigkeit liegen, da Degrowth möglicherweise unvermeidlich wird, allein schon, um unsere mentale Gesundheit dauerhaft zu sichern und extremen Stress zu reduzieren, den ständige Wachstumsanforderungen hervorrufen.

Damit konzentriert sich Degrowth nicht auf einschränkende Vorschriften oder gar spirituelle Heilsversprechen, sondern auf eine in Wissenschaft und Realität verankerte Bereitschaft, das Zusammenleben bewusst und kooperativ zu gestalten. Es geht darum, unsere Lebensbedingungen langfristig stabil und lebenswert zu erhalten – gerade indem wir uns von der Selbstüberforderung lösen, immer weiter wachsen zu müssen.

Allerdings steht die Nagelprobe solcher Bescheidenheit noch aus: Dass sie tatsächlich und ganz persönlich gelebt wird.

Und: Das Prinzip des Degrowth ist nicht frei von Problemen – und sollte daher nicht idealisiert werden. So hilfreich es als gedanklicher Gegenentwurf zum Wachstumsparadigma erscheinen mag, so sehr krankt es doch an einigen systematischen Schwächen: Die Debatte leidet an begrifflicher Unschärfe, ihre empirische Fundierung bleibt oft dünn, und die politischen Umsetzungsvorschläge sind bislang entweder vage oder realitätsfern.

In einer groß angelegten Metastudie wurde festgestellt, dass weniger als 6 % der einschlägigen Arbeiten überhaupt quantitative Methoden verwenden, nur 4 % auf systematische qualitative Analysen zurückgreifen – zumeist auf Basis sehr kleiner Fallzahlen18.

Darüber hinaus mangelt es vielen Veröffentlichungen an belastbaren politischen Strategien. Zwei Drittel der untersuchten Arbeiten, so ein kritischer Überblick aus dem Jahr 2024, benennen kaum konkrete Instrumente oder Wege, wie sich Degrowth gesellschaftlich legitimieren oder gar politisch durchsetzen ließe19. Stattdessen dominieren normative Appelle und moralische Imperative, die zwar wohlmeinend, aber nicht notwendigerweise wirksam sind.

Ein weiteres Problem liegt im Begriff selbst: Degrowth – Wachstumsverzicht – klingt nach Mangel, Einschränkung, Verlust. Selbst wenn inhaltlich das Gegenteil gemeint sein sollte – also Lebensqualität statt Konsummenge, Zeitwohlstand statt Arbeitshetze –, bleibt die kommunikative Hürde beträchtlich. Der Begriff wirkt abschreckend, weil er in einer ökonomisch sozialisierten Öffentlichkeit intuitive Ängste vor Rezession, Arbeitslosigkeit und Wohlstandsverlust evoziert20.

Zudem bleiben Machtfragen oft ausgeblendet. Welche Interessen müssten aufgegeben, welche Privilegien beschnitten werden? Welche gesellschaftlichen Gruppen hätten Gestaltungsmacht – und welche nicht? Der moralische Habitus mancher Vertreter*Innen wirkt dabei unfreiwillig elitär, nicht selten überheblich. Das Degrowth-Narrativ läuft Gefahr, sich in einer Art akademischer oder aktivistischer Selbstbestätigungsschleife zu bewegen – fernab politischer Machtkonstellationen, institutioneller Realitäten und geopolitischer Konfliktlinien21.

Das bedeutet dennoch nicht, dass Degrowth überflüssig wäre – im Gegenteil: Als kritische Intervention gegen ein aus dem Ruder gelaufenes Wachstumsdogma bleibt es hochrelevant. Aber vielleicht eher als Stachel im Fleisch bestehender Diskurse denn als realistisch gangbarer Königsweg.

Manche schlagen daher vor, den Fokus weniger auf „Verzicht“ und mehr auf strukturwirksame Steuerungsinstrumente zu legen – etwa CO₂-Bepreisung, Kreislaufwirtschaft, suffizienzorientierte Infrastruktur und gerechte Verteilung von Ressourcenverbrauch22.

Ich würde hinzufügen wollen: Geht die Sache vor allem ordnungspolitisch an! Setzt die Rahmenbedingungen. Fördert eine wahre, die realen Kosten widerspiegelnde Bepreisung. Klärt sowohl schon die Jugend darüber auf, was auf dem Spiel steht, als auch die künftigen Eliten. Legt unermüdlich die ökonomischen und ökologischen Zusammenhänge dar. Niemand sollte mehr behaupten können, von nichts gewusst zu haben.

All das jedoch nicht moralisierend mit erhobenem Zeigefinger. Sondern zwar drängend, aber sachlich, überzeugend.

Ernst genommen, bleibt Degrowth so ein notwendiges, immer unvollständiges Projekt – das nicht durch Rigorismus, sondern durch Integrationsfähigkeit an Wirksamkeit gewinnen könnte. Eine post-wachstumsfähige Zukunft wird auf keinen Fall in der Theorie entschieden, sondern an der Fähigkeit, ökologische Zielsetzungen mit politischer Umsetzbarkeit, sozialer Akzeptanz und ökonomischer Robustheit zu verbinden.

Gelänge es, bedeutete es ein erneuertes Verständnis von Humanität selbst. Der biblische Auftrag, über die Erde zu herrschen, würde zugunsten teilhabender und achtsamerer Lebensweisen aufgegeben. Selbstverwirklichung stünde nicht mehr im Gegensatz zur Erhaltung und Pflege des Ganzen. Statt technischer Dominanz und grenzenloser Expansion forderte und förderte dieser Humanitätsbegriff eine ethische Grundhaltung der Selbstbegrenzung und des achtsamen Miteinanders.

Das kann – und sollte! - übrigens keinesfalls mit Wissenschaftsleugnung und Technikfeindlichkeit einhergehen.

Fazit #

Vielleicht liegt das erhoffte Wunder der Zukunft genau darin: in einer Humanität, die sich als Teil des Ganzen erkennt und sich im sorgsamen Umgang mit Welt und Mitmenschen verwirklicht.

Wenn wir diesem Prinzip ernsthaft und ohne ideologische Scheuklappen eine Chance geben, könnte auf seinem Boden vielleicht tatsächlich das Experiment „Zivilisation“ fortgesetzt werden.

Die Entscheidungen werden nicht in ferner Zukunft zu treffen sein - sie müssen jetzt fallen. Ich sehe hier einen historischen Moment. Wir sind die ersten, die bewusst die eigene evolutionäre Zukunft (mit-)gestalten müssen. Und vielleicht liegt gerade darin mal wieder eine Chance: unsere biologischen Grenzen respektierend das uns eigene immense Potenzial zur Kooperation und Innovation zu nutzen.

Sind wir bereit für dieses andere, weniger spektakuläre, aber vielleicht umso tragfähigere „Wunder“?

Denn was bleibt, ist die nüchterne Erkenntnis: Entweder wir schaffen es, unsere evolutionär bedingten und ökologisch-natürlichen Grenzen zu akzeptieren und unsere Zivilisation entsprechend umzubauen, oder wir werden auf die harte Tour scheitern - durch einen Kollaps, den keine Technologie mehr mildern kann. Die Entscheidung liegt bei uns. Nicht morgen, nicht in Jahren, sondern ab jetzt, ab sofort.

-

Hans Rosling, Anna Rosling Rönnlund und Ola Rosling: Factfulness: Wie wir lernen, die Welt so zu sehen, wie sie wirklich ist, Berlin 2020 (Originalausgabe 2018). ↩︎

-

Die ersten großen Hochkulturen: Die frühesten in Mesopotamien (ab ca. 3500 v.u.Z.) vor nicht einmal einer Woche auf unserem Zeitstrahl; Ägypten (ab ca. 3100 v.u.Z.) folgt kurz darauf, etwa vor sechs Tagen. Die Andenkulturen in Südamerika (zwischen ca. 3000–2000 v.u.Z.) entwickelten sich erstaunlicherweise nicht wesentlich später. Rund drei bis vier Tage vor heute entstehen die ersten asiatischen - nämlich China (ab ca. 1600 v.u.Z.) – sowie weitere in Mittel- und Südamerika: die Olmeken (ab ca. 1500 v.u.Z.) und schließlich die Mayas (ab ca. 1000 v.u.Z.). Auch die bedeutenden afrikanischen Reiche erscheinen in diesem Zeitraum: Nubien (ab ca. 2500 v.u.Z.) etwa vor 5 Tagen, Groß-Simbabwe (ca. 1100–1400 u.Z.) vor einem Tag, Axum (ab ca. 400 v.u.Z.) nur rund zwölf Stunden vor Mitternacht. ↩︎

-

Der Ausdruck „Menetekel“ stammt ursprünglich aus einer biblischen Erzählung des Alten Testaments (Daniel, Kapitel 5). Darin erscheint dem babylonischen König Belsazar während eines Festmahls eine geheimnisvolle Schrift an der Wand: „Mene mene tekel upharsin“. Der Prophet Daniel deutet diese Schrift als göttliches Warnzeichen für den unmittelbar bevorstehenden Untergang des Königs und seines Reiches. Seitdem wurde „Menetekel“ als Ausdruck für ein warnendes, unheilverkündendes Zeichen verwendet, das drohendes Unheil ankündigt und zur Umkehr mahnt. ↩︎

-

Lenton, Timothy M. et al. (2023) mit dem Titel „Safe and just Earth system boundaries", veröffentlicht in Science 381(6654), dokumentiert, dass die gegenwärtigen Umweltveränderungen mit einer historisch beispiellosen Geschwindigkeit ablaufen - etwa 170-mal schneller als der natürliche Durchschnitt der letzten 65 Millionen Jahre. Die Forschenden zeigen auch, dass bereits 6 von 8 kritischen planetaren Grenzen überschritten wurden, was die Stabilität des Erdsystems gefährdet. DOI: 10.1126/science.adk3697 ↩︎

-

Der Begriff „Anthropozän“ wurde im Jahr 2000 vom Chemiker und Nobelpreisträger Paul Crutzen und dem Biologen Eugene Stoermer eingeführt, um ein Zeitalter zu beschreiben, in dem der Mensch maßgeblich die geologische Entwicklung der Erde beeinflusst. Das Anthropozän wird heute breit und ernsthaft in einer Vielzahl wissenschaftlicher Disziplinen diskutiert, darunter: Geologie (z.B. International Commission on Stratigraphy (ICS), eine Kommission der International Union of Geological Sciences (IUGS)), Klimaforschung, Paläontologie und Erdsystemwissenschaften, Biologie, Ökologie und Biodiversitätsforschung, Anthropologie und Soziologie, Philosophie, Geschichte, Politik- und Kulturwissenschaften. Die Debatte um den Begriff „Anthropozän“ erreichte ein besonderes Maß an Seriosität und Anerkennung durch die Arbeit der Anthropocene Working Group (AWG), einer Expertengruppe innerhalb der International Commission on Stratigraphy, die wissenschaftlich untersucht und evaluiert, ob dieses Zeitalter formal anerkannt werden sollte. Die AWG hat bereits 2019 mehrheitlich empfohlen, das Anthropozän offiziell als neue geologische Epoche nach dem gegenwärtigen Holozän anzuerkennen. Aktuell wird intensiv darüber diskutiert, wann genau der Übergang vom Holozän zum Anthropozän zeitlich festgelegt werden sollte (z.B. industrielle Revolution um 1800 oder Mitte des 20. Jahrhunderts als die sogenannte „Great Acceleration“), sowie welche Marker (u.a. Radionuklide, Plastikpartikel, technogene Ablagerungen) dafür am aussagekräftigsten sind. Die Diskussion über das Anthropozän ist grundsätzlich sehr seriös und findet auf höchstem wissenschaftlichen Niveau statt. Zahlreiche seriöse, international anerkannte Institutionen und Organisationen befassen sich intensiv damit: International Union of Geological Sciences (IUGS), International Geosphere-Biosphere Programme (IGBP), Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), das maßgebliche internationale Gremium für Klimafragen, Wissenschaftsjournale (Nature, Science, PNAS, Anthropocene Review u.v.a.). Wahlweise auch die UNESCO, die den Begriff Anthropozän innerhalb ihrer globalen Umwelt- und Nachhaltigkeitsprogramme thematisiert. Mittlerweile existieren auch hochwertige und weit verbreitete wissenschaftliche Standardwerke, die Forschungsergebnisse zum Anthropozän zusammentragen und öffentlich breit zugänglich machen. Das Anthropozän ist inzwischen ein wissenschaftlich anerkanntes Konzept, für dessen offizielle geologische Anerkennung zwar noch formale Entscheidungen der zuständigen geologischen Institutionen ausstehen, das aber in der Forschung und in der Öffentlichkeit längst etabliert ist und sehr ernsthaft diskutiert wird. ↩︎

-

Die „Dunbar-Zahl" wurde von dem britischen Anthropologen Robin Dunbar in den 1990er Jahren entwickelt. Durch Untersuchungen der Größe des Neocortex bei Primaten und deren Korrelation mit der Gruppengröße postulierte er, dass Menschen aufgrund ihrer kognitiven Kapazitäten nur etwa 150 stabile soziale Beziehungen gleichzeitig aufrechterhalten können. Diese Zahl findet sich erstaunlich konstant in verschiedenen historischen und kulturellen Kontexten wieder – von neolithischen Dorfgemeinschaften über mittelalterliche Dörfer bis hin zu militärischen Einheiten. Dunbar, R. I. M. (1992): „Neocortex size as a constraint on group size in primates." Journal of Human Evolution, 22(6), 469-493. Neuere Studien bestätigen diese Größenordnung auch für moderne soziale Netzwerke, wobei sich zeigt, dass Menschen zwar mehr „Freunde" in sozialen Medien haben können, die Zahl der tatsächlich engen Beziehungen aber weiterhin bei etwa 150 liegt. Dunbar, R. I. M. (2016): „Do online social media cut through the constraints that limit the size of offline social networks?" Royal Society Open Science, 3(1) ↩︎

-

Zur Verdopplung der Rate psychischer Erkrankungen: WHO World Mental Health Report 2022 dokumentiert einen globalen Anstieg psychischer Erkrankungen um 97% zwischen 1990 und 2019; Deutsches Ärzteblatt (2021): Die Krankenkassen-Daten zeigen eine Verdopplung der Krankschreibungen aufgrund psychischer Erkrankungen seit 1997; DAK Psychoreport 2022 belegt: Fehltage wegen psychischer Erkrankungen haben sich seit 1997 mehr als verdreifacht; Statistisches Bundesamt (2021): Zahl der stationären Behandlungen wegen psychischer Erkrankungen stieg von 1991 bis 2020 um 121%. ↩︎

-

Payne, Joshua L. und Andreas Wagner (2019): “The causes of evolvability and their evolution.” Nature Reviews Genetics, 20(1), 24–38. doi: https://doi.org/10.1038/s41576-018-0069-z. – Draghi, Jeremy (2019): “Evolvability.” Oxford Bibliographies Online: Evolutionary Biology. doi: https://doi.org/10.1093/OBO/9780199941728-0115. – Das Max-Planck-Institut für Evolutionsbiologie forscht intensiv an grundlegenden Mechanismen genetischer Anpassungsfähigkeit („Evolvierbarkeit"), siehe laufende Forschungsprojekte und Publikationen: https://www.evolbio.mpg.de. – Zur begrifflichen Abgrenzung: „Evolvierbarkeit" bezeichnet die grundsätzliche Fähigkeit eines Systems, unter selektivem Druck genetisch variabel zu reagieren. Sie ist nicht mit konkreten Anpassungen gleichzusetzen, sondern bezeichnet das evolutionäre Potenzial über viele Generationen hinweg (vgl. Wagner & Altenberg 1996: „Complex adaptations and the evolution of evolvability." Evolution, 50(3), 967–986). ↩︎

-

Vgl. Tomasello, Michael (2010). Warum wir kooperieren. Berlin: Suhrkamp Verlag. - Tomasello, Michael (2016). Eine Naturgeschichte des menschlichen Denkens. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag. – Tomasello, Michael (2020). Mensch werden: Eine Theorie der Ontogenese. Berlin: Suhrkamp Verlag. ↩︎

-

Die Entwicklung der menschlichen Sprache begann vermutlich bereits vor etwa 500.000 bis 1 Million Jahren bei Homo heidelbergensis. Neue Forschungen zeigen, dass sich die anatomischen Voraussetzungen für Sprache schrittweise entwickelten: Zunächst entstand ein tieferer Kehlkopf, gefolgt von Veränderungen des Zungenbeins und der Luftröhre. Diese anatomischen Anpassungen ermöglichten zunehmend komplexere Lautbildungen. Die moderne artikulierte Sprache, wie wir sie kennen, entwickelte sich dann vermutlich vor etwa 150.000-100.000 Jahren beim Homo sapiens. Dies korreliert mit dem Auftreten symbolischer Kunst und komplexerer sozialer Strukturen. Die frühere Datierung von vor 100.000 Jahren im Text bezieht sich also auf die voll entwickelte moderne Sprachfähigkeit, während die anatomischen Grundlagen dafür deutlich früher gelegt wurden. Vgl. Nishimura, T., Matsuda, K., Itoh, K. et al.: „Evolutionary morphology of the larynx in prehistoric human species." Scientific Reports 13, 14733 (2023). DOI: [https://doi.org/10.1038/s41598-023-48165-7] ↩︎

-

vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Subak_(Bew%C3%A4sserungsgemeinschaft) ↩︎

-

Die Konzepte „change by design" und „change by disaster" wurden von Claus Leggewie und Harald Welzer in ihrem Werk „Das Ende der Welt, wie wir sie kannten: Klima, Zukunft und die Chancen der Demokratie" (Frankfurt am Main: S. Fischer, 2009) geprägt. Sie beschreiben damit zwei grundsätzlich verschiedene Wege gesellschaftlichen Wandels: einen durch Katastrophen erzwungenen („change by disaster") oder einen bewusst gestalteten Wandel („change by design"). Diese Unterscheidung wurde seither in der Nachhaltigkeits- und Transformationsforschung vielfach aufgegriffen. ↩︎

-

Elinor Ostrom (1933–2012), US-amerikanische Politikwissenschaftlerin und erste Frau, die 2009 den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften erhielt, widerlegte in ihren zahlreichen empirischen Studien die verbreitete Vorstellung der sogenannten „Tragik der Allmende“ („Tragedy of the Commons“), die ursprünglich von Garrett Hardin im Jahr 1968 in seinem gleichnamigen Artikel im Wissenschaftsmagazin „Science“ formuliert wurde. Ostrom zeigte, dass gemeinschaftlich genutzte Ressourcen nicht zwangsläufig übernutzt oder zerstört werden müssen, wenn Gemeinschaften eigenständige Regeln und Strukturen zur nachhaltigen Bewirtschaftung entwickeln und durchsetzen können. Wichtige Werke Ostroms hierzu sind exemplarisch: Ostrom, Elinor (1990). Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action. Cambridge: Cambridge University Press. - Ostrom, Elinor (2009). Beyond Markets and States: Polycentric Governance of Complex Economic Systems. Nobel Prize Lecture, 8. Dezember 2009. https://www.nobelprize.org/uploads/2018/06/ostrom_lecture.pdf - Hardin, Garrett (1968). „The Tragedy of the Commons“. Science, 162(3859): 1243–1248. https://www.science.org/doi/10.1126/science.162.3859.1243 ↩︎

-

Der Begriff Sachzwang wurde besonders seit den 1970er-Jahren als politischer Kampfbegriff verwendet, um Entscheidungen als technisch oder ökonomisch notwendig darzustellen. Kritiker wie Jürgen Habermas oder Oskar Negt wiesen früh darauf hin, dass damit demokratische Aushandlungsprozesse ausgehebelt würden – politische Entscheidungen erscheinen nicht mehr als Ergebnis von Debatten, sondern als alternativlose Reaktion auf „objektive“ Umstände. Vgl. etwa Jürgen Habermas: Legitimation durch Verfahren. Frankfurt/M. 1992 (Orig. 1983). ↩︎

-

Die Formel „alternativlos“ wurde spätestens durch Angela Merkel in der Eurokrise (ab 2010) zu einem politischen Markenzeichen. Sie dient(e) der rhetorischen Absicherung von Entscheidungen, bei denen Widerspruch delegitimiert werden soll. Der Begriff wurde 2010 zum „Unwort des Jahres“ gewählt, da er demokratische Entscheidungsvielfalt negiert. Siehe dazu die Begründung der Jury: https://www.unwortdesjahres.net/unwort/das-unwort-seit-1991/ (Zugriff am 12.07.2025). ↩︎

-

Konzept der “Planetary Boundaries” (Steffen et al., 2015, “Planetary boundaries: Guiding human development on a changing planet”, Science 347(6223)) – IPCC 6. Sachstandsbericht (2021, “Climate Change 2021: The Physical Science Basis”) dokumentiert die drohende Überschreitung der 1,5°C-Grenze – Global Footprint Network (2022) berechnet jährlich den “Earth Overshoot Day”, der zeigt, dass die Menschheit Ressourcen im Äquivalent von 1,7 Erden verbraucht – Tim Jackson (2017, “Prosperity without Growth”) analysiert den strukturellen Wachstumszwang im zinsbasierten Finanzsystem – UNEP International Resource Panel (2016) belegt, dass absolute Entkopplung von Wirtschaftswachstum und Ressourcenverbrauch bisher nicht gelungen ist – Systematische Metastudien zu Rebound-Effekten (Santarius et al., 2018) zeigen, dass Effizienzgewinne durch Mehrverbrauch oft neutralisiert werden – Robert Ayres’ biophysikalische Ökonomik (2008, “Energy and economic growth”) demonstriert, dass thermodynamische Effizienzgrenzen in vielen Sektoren bereits zu 70-90% ausgeschöpft sind. ↩︎

-

Der Begriff „Degrowth“ (im Deutschen oft „Postwachstum“ oder „Wachstumsrücknahme“) bezeichnet eine soziale, ökologische und ökonomische Bewegung, die sich kritisch mit dem Paradigma des anhaltenden Wirtschaftswachstums auseinandersetzt und eine bewusste Reduktion von Produktion und Konsum zur Erreichung von Nachhaltigkeit, sozialer Gerechtigkeit und besserer Lebensqualität fordert. Zentrale Werke und Quellen zur Degrowth-Bewegung sind beispielsweise: Latouche, Serge (2009): „Farewell to Growth“. Cambridge: Polity Press.- Kallis, Giorgos; Kostakis, Vasilis; Lange, Steffen; Muraca, Barbara; Paulson, Susan; Schmelzer, Matthias (2019): „Research on Degrowth“. Annual Review of Environment and Resources, 43, 291–316. DOI: https://doi.org/10.1146/annurev-environ-102017-025941 - Schmelzer, Matthias; Vetter, Andrea (2019): „Degrowth/Postwachstum zur Einführung“. Hamburg: Junius Verlag. - D’Alisa, Giacomo; Demaria, Federico; Kallis, Giorgos (Hrsg.) (2015): „Degrowth: A Vocabulary for a New Era“. London und New York: Routledge. - Jackson, Tim (2009): „Prosperity without Growth: Economics for a Finite Planet“. London: Earthscan. - Muraca, Barbara (2012): „Towards a Fair Degrowth-Society: Justice and the Right to a ‘Good Life’ Beyond Growth“. Futures, 44 (6), 535–545. DOI: https://doi.org/10.1016/j.futures.2012.03.014 ↩︎

-

FT Research Review (2024): „What’s wrong with research about ‘degrowth’?“ – In einer Auswertung von über 400 Fachartikeln zur Degrowth-Theorie zeigte sich: Nur 6 % nutzen quantitative Methoden; qualitative Studien beschränken sich meist auf < 15 Interviews. Quelle: https://https://on.ft.com/44n18W3 ↩︎

-

Ebenda. Zwei Drittel der untersuchten Arbeiten enthielten keine konkreten Vorschläge zur politischen Umsetzung. Stattdessen dominierten idealistische Forderungen ohne Operationalisierung. ↩︎

-

Van den Bergh, J.C.J.M. (2011): „Environment versus growth – A criticism of ‘degrowth’ and a plea for ‘a-growth’“, Ecological Economics, 70(5), 881–890. DOI: 10.1016/j.ecolecon.2010.09.035 ↩︎

-

Schmelzer, M.; Vetter, A. (2019): „Degrowth/Postwachstum zur Einführung“. Hamburg: Junius Verlag – teils selbstkritische Analyse des problematischen Theorie-Praxis-Gefälles in der Degrowth-Debatte. ↩︎

-

Van den Bergh, J.C.J.M., a.a.O. – Plädiert für eine wachstumsneutrale („a-growth“) Politik mit konkreten ökonomischen Hebeln wie CO₂-Bepreisung statt wachstumsfeindlicher Ideologie. ↩︎