Einleitung #

Wohlstand für Alle! So lautete einer der Slogans aus den Nachkriegsjahren, die bis heute in Deutschland nachhallen.1

Leider hat Ludwig Erhard da nicht zu Ende gedacht. Die Forderung ist unerfüllbar. Auch wenn die Formel immer wieder mal zu hören ist – der Spruch war, ist und bleibt verführerisch, muss aber als verfehlt gelten.

Wir leben zwar in einem System, das auf Wachstum gebaut ist und ohne Wachstum nicht funktionieren kann. Aber genau daran wird es auch zerbrechen. Politisch, ökologisch, psychologisch. Und ökonomisch. Anzeichen dafür zeigen sich schon in all diesen Bereichen.

Gerade weil Wachstum zur Stabilitätsbedingung geworden ist, droht es ins Gegenteil umzuschlagen: in Instabilität und Chaos. Denn in einer endlichen Welt ist dauerhaftes, somit zwangsläufig exponentielles, unendliches Wachstum nicht durchzuhalten.

Was passiert, müssen wir daher fragen, wenn die Geschichte mit dem Wachstum auserzählt ist, wenn es an seine Grenzen stößt? Und wenn das, was bei Überschreiten droht, zum Fürchten ist?

Ich gestehe eine gewisse moralische Empörung, weil ich es kaum noch zum Aushalten finde, was ich wahrnehme. Vor allem aber möchte ich analysieren.

Was macht die Wachstumsidee so mächtig? Warum hält man daran fest, ja, stellt sie – mittlerweile wider besseres Wissen – als alternativlos dar? Woran liegt es, dass sie sich überholt hat? Wieso bewegen wir uns sogar mit mathematischer Gewissheit Richtung Chaos? Wie könnten Alternativen aussehen, die nicht naiv, sondern realistisch sind?

Die ideengeschichtlichen Wurzeln #

Die Idee vom permanenten Wachstum ist keine ökonomische Notwendigkeit, sondern ein kulturelles Narrativ – also eine gesellschaftlich tradierte Deutungsstruktur, die bestimmt, was als sinnvoll, wünschenswert oder normal gilt. Narrative schaffen Ordnung im Denken und Handeln, sie liefern den Hintergrund, vor dem ökonomische oder politische Strategien plausibel erscheinen. In diesem Fall wird Wachstum nicht nur als ökonomisches Ziel verstanden, sondern als kulturell tief verankerte Vorstellung vom guten Leben, vom Fortschritt und vom Erfolg. Und wie jedes Narrativ hat es Ursprünge.

Die Wurzel liegt nicht primär im Kapitalismus und menschlicher Habgier – sondern in der Philosophie. Genauer: im utilitaristischen Denken. “Das größtmögliche Glück für die größtmögliche Zahl” – so formulierte Jeremy Bentham (1748–1832) das Ziel moralischen Handelns. Das klingt harmlos, freundlich, wünschenswert.

Tatsächlich ist es der Startschuss für eine fatale Kultur der Steigerung. Glück wird als quantifizierbarer Nutzen gefasst. Und dieser Nutzen kennt keine Obergrenze. Wer weniger will, verschwendet Potenzial. Wer nicht wächst, vergeudet Glück.

Allerdings ist das nur ein Teil des Bildes. Auch andere Quellen speisen das Wachstumsnarrativ: etwa der Fortschrittsoptimismus der Aufklärung, der Glaube an die technische Beherrschbarkeit der Natur oder das christlich-abendländische Postulat, sich die Welt gar untertan zu machen, zu beherrschen.

Besonders im europäischen Denken hat sich daraus eine Mentalität geformt, die sich in drei Worten gemäß der modernen olympischen Idee verdichten lässt: höher, weiter, schneller.2 Nicht Zufriedenheit, sondern Überbietung gilt als Leitmotiv. Doch der Utilitarismus liefert eine besonders konsequente ideologische Unterfütterung – weil er moralischen Fortschritt direkt mit quantitativer Steigerung verknüpft. Damit wird Rechnen zur Tugend und Berechenbarkeit zur Bedingung – und jede Begrenzung zum ethischen Problem.

Etwas überspitzt formuliert: Der klassische Utilitarismus findet nichts einfach gut, schon gar nicht das Einfache – da man ja immer noch mehr erreichen könnte. Mehr Freude, mehr Nutzen, mehr Output!

Jeder Zuwachs ist besser als Stillstand. Wachstum wird zur Pflicht. Wer sich mit weniger begnügt, handelt nicht bescheiden – sondern irrational. Oder, wie im Falle der Nachkriegspolitiker Deutschlands, asozial.

John Stuart Mill versuchte nach Bentham die Dynamik zu zähmen – indem er zwischen “niederen” und “höheren” Freuden unterschied (vgl. Mill, “Utilitarianism”, 1863). Doch das Grundprinzip blieb: Mehr ist besser.

So wird aus einem ethischen Ansatz eine ökonomische Dogmatik. Wachstum wird zur Pflicht. Diese hat das Wirtschaften der letzten 250 Jahre geprägt.

Zahlen: So ambivalent wie notwendig! #

Zahlen und Berechnungen sind Werkzeuge. Statistik hilft, Komplexität zu ordnen. Sie macht Dinge vergleichbar, bewertbar, handhabbar. Doch sie tut noch mehr: Sie schafft eine eigene Realität. Was sich nicht beziffern lässt, existiert nicht. Das ist kein Nebeneffekt – das ist der Kern.

Wie Jürgen Osterhammel in Verwandlung der Welt (2009) beschreibt, war das 19. Jahrhundert nicht nur eine Epoche der sich ausbreitenden Industrialisierung, sondern auch der fortschreitenden Quantifizierung und Bürokratisierung – eine Welt, die sich global zunehmend über Zahlen verstand.

Und doch: Es waren eben auch Zahlen, mit denen erstmals die “Grenzen des Wachstums” benannt und durch welche die Öffentlichkeit aufgerüttelt wurde – durch Dennis und Donella Meadows im berühmten und wirkungsmächtigen Bericht an den Club of Rome von 1972.3 Ihre Studie erbrachte den Nachweis, dass individuelles Handeln vermittels gleichartiger Handlungsweisen globale Auswirkungen zeitigt.

Ihre Schlussfolgerung:

„Wenn die gegenwärtige Zunahme der Weltbevölkerung, der Industrialisierung, der Umweltverschmutzung, der Nahrungsmittelproduktion und der Ausbeutung von natürlichen Rohstoffen unverändert anhält, werden die absoluten Wachstumsgrenzen auf der Erde im Laufe der nächsten hundert Jahre erreicht.“4

Die Falle der Eindimensionalität #

Rechnen als solches ist daher definitiv nicht das Problem! Sondern Rechnen ohne Wertmaßstab – das macht blind.

Entscheidend ist nicht, dass wir viel messen, sondern dass es uns mit dem hilft, was uns wichtig ist. Das wird über all den Zahlen und Statistiken leicht vergessen.

Was dieses wirklich Wichtige ist, das sollten wir herausfinden, idealerweise vor dem Messen – oder zumindest parallel dazu.

Das Bruttoinlandsprodukt etwa zählt nur, was sich in Markttransaktionen niederschlägt. Es ignoriert Kindererziehung und häusliche Pflege, Ehrenamt und Aktivitäten in der frischen Luft, Spielen, seelische Erschöpfung; auch Phänomene wie Artensterben, insofern solche sich als existentielle Verluste nicht messen lassen. Dagegen finden die Kosten von Unfällen, Ölteppichen und Krankenhausaufenthalten Eingang in seine Berechnungen, und zwar unter der Kategorie „Wertschöpfung“.

Die Absurdität liegt auf der Hand – und wird dennoch verteidigt. Warum? Weil Messen zum Wert an sich mutiert ist. Und weil Politik und Verwaltungen Zahlen brauchen, um Handeln zu legitimieren. Selbst wenn es verlogene Zahlen sind. Wer will schon so ganz genau hinschauen?

Wer jedoch unreflektiert auf Zahlen vertraut, verliert den Blick für das, was sie nicht fassen können. Und das ist nicht wenig, ja, es ist tatsächlich das, was humanes Leben ausmacht:

Vertrauen, Gemeinschaft, Sinn, Würde, Freude und Leid, Zeit, Stille, Naturverbundenheit, Schönheit. Eine Gesellschaft, die nur zählt, was sich rechnet, verliert früher oder später all das, was sich nicht rechnet – aber eben wesentlich und unabdingbar ist. Diese Reduktion auf die Dimension des Abmessens allein – kommerziell verwertbar, quantitativ, wachstumsorientiert – ist mithin kein ökonomisches oder technisches, sondern ein kulturelles Urteil.

Neue Metriken für Fortschritt #

Es braucht einen Bruch. Nicht mit Zählen und Zahlen überhaupt; das wäre fatal. Sondern mit der Art, wie wir sie verwenden und welchen Kriterien wir welches Gewicht beimessen.

Wir brauchen umfassendere Indikatoren. Solche, die nicht nur Output messen, sondern die Kompatibilität von Prozessen und Zuständen mit dem Ganzen, dem Dao, wenn man will – hier verstanden allerdings nicht im metaphysischen Sinn als unbenennbarer Urgrund, sondern als systemisches Beziehungsgefüge, das über das Messbare hinaus auch Richtung, Qualität und Sinn einschließt. Nicht nur Tempo, sondern die Richtung, nicht nur Menge, sondern die Qualität sollten zählen.

Längst hat sich dafür eine eigene Disziplin herausgebildet: die Ecological Economics.

Theoretisch nimmt man sie allerdings deutlicher wahr als dass sie praktisch konsequent umgesetzt würde. Sie versteht sich nicht nur als Erweiterung, sondern als Alternative zur (neo-)klassischen Ökonomie. Zu ihren prominentesten Vertretern zählen Herman Daly,5 der auf die Begrenztheit ökologischer Ressourcen und die Notwendigkeit einer “steady-state economy” pochte, sowie Tim Jackson,6 der mit seinem Werk Prosperity without Growth weit über akademische Kreise hinaus Wirkung entfaltet hat. Auch Kate Raworth hat mit dem Konzept der “Doughnut Economics” einen neuen Ordnungsrahmen vorgeschlagen, der planetare Belastungsgrenzen ebenso berücksichtigt wie soziale Mindeststandards.7

Daneben sind natürlich auch deutschsprachige und europäische Stimmen zu nennen: Niko Paech plädiert für eine Postwachstumsökonomie auf Basis regionaler Selbstversorgung und reduzierter Konsumansprüche.8 Der Ökonom Hans Christoph Binswanger betonte schon früh, dass Wachstum nicht nur ökologisch begrenzt, sondern auch systemisch bedingt sei.9 Uwe Schneidewind arbeitet an Konzepten transformativer Wissenschaft, die Wirtschaft, Gesellschaft und Ökologie in neue Balance bringen sollen.10 Ihnen gemeinsam ist: Sie fragen nicht zuerst nach dem Mehr, sondern nach dem Genug – und nach dem Wohin.

Einige Länder auf diesem Planeten experimentieren damit. Bhutan erhebt das Bruttonationalglück. Neuseeland koppelt Haushaltsentscheidungen an Wellbeing-Indikatoren. Kanada entwickelt “Genuine Progress Indicators”. Es sind kleine Schritte – aber sie zeigen: Ökonomie ist keine utilitaristische Einbahnstraße.

Natürlich sind auch neue Indikatoren manipulierbar. Auch sie sind unvollkommen. Aber immerhin werden mit ihnen und durch sie Fenster geöffnet. Sie geben Raum für andere, neue Fragen: Was macht eine Gesellschaft lebenswert? Wann ist genug genug? Und vor allem: Wie können wir leben ohne weiter zu zerstören?

Exponentielles Wachstum #

Etwas mehr als zwei Prozent Wachstum – das klingt nach fast nichts. Es ist die durchschnittliche Wachstumsrate der Weltwirtschaft seit 1820, und auf den ersten Blick wirkt sie geradezu bescheiden.

Doch hier liegt die Täuschung. Der Grund ist so simpel wie zwingend: Wachstum ist kumulativ. Jeder Zuwachs baut auf dem bereits Erreichten auf, und genau das macht aus scheinbar harmlosen zwei Prozent eine exponentielle Bombe.11

So moderat die Rate für sich erscheint, sie führt im Laufe der Jahre zu dramatischen Steigerungen: Nach 35 Jahren verdoppelt sich die wirtschaftliche Aktivität. Nach 70 Jahren vervierfacht sie sich. Nach 140 Jahren ist sie bereits sechzehnmal so groß. Und nach 200 Jahren? Dann hat sie sich um mehr als das Fünfzigfache vergrößert!

Was im 18. Jahrhundert mit der industriellen Revolution begann, hat sich beispiellos entwickelt - und wir drehen das immer wachsende Rad weiter!

Dabei hatte man theoretisch die mögliche Bedrohlichkeit exponentieller Entwicklungen durchaus schon erfasst. Das illustriert eindrücklich die altbekannte indische Legende aus dem sechsten oder siebten Jahrhundert, wonach der angebliche Erfinder des königlichen Spiels, Sissa ibn Dahir,12 zur Belohnung von seinem Herrscher scheinbar bescheiden Weizenkörner erbeten habe – und zwar auf das erste Feld des Schachbretts solle ein Weizenkorn gelegt werden, auf das zweite zwei, auf das dritte vier und so weiter.

Der König habe zugestimmt, nicht ahnend, dass er am Ende mehr Weizenkörner benötigen würde, als auf der ganzen Welt existieren.

Denn die Berechnung ergibt für das 64. Feld 2^63 Weizenkörner. Insgesamt würden es 2^64 - 1 = 18.446.744.073.709.551.615 Körner

- in Worten: achtzehn Trillionen vierhundertsechsundvierzig Billiarden siebenhundertvierundvierzig Billionen dreiundsiebzig Milliarden siebenhundertneun Millionen fünfhunderteinundfünfzigtausend sechshundertfünfzehn

Diese unvorstellbare Zahl übersteigt sogar die aktuelle weltweite Jahresproduktion um das Tausendfache (ca. 800 Millionen Tonnen oder rund 18 Billiarden Körner).

Das sind nicht bloß Gedankenspiele. Sowohl die Zinseszinsberechnungen als auch die indische Legende weisen präzise auf die reale Dynamik hin, in deren Strudel sich das gegenwärtige Wirtschaften befindet.

Die Verschuldungsspirale als Sinnbild der Wachstumsillusion #

Ein Blick in deutsche Innenstädte zeigt deutlich: Wo früher inhabergeführte Geschäfte waren, reihen sich heute Filialen globaler Ketten. Der Grund: Kleine Händler können die steigenden Mieten nicht stemmen – Mieten, die ihrerseits auf Krediten beruhen, die laufend finanziert werden müssen.

Diese Beobachtung führt direkt zum Kern unseres Wirtschaftssystems: Es basiert auf Schulden, die nur durch permanentes Wachstum tragbar bleiben. Kredite müssen mit Zinsen zurückgezahlt werden. Politisch ist Wachstum der bequemste Weg, um dies zu ermöglichen – gepflastert mit Versprechen, die längst unerfüllbar sind. Selbst moderate Zinsen führen, wenn keine Tilgung erfolgt, zu exponentieller Schuldenvermehrung. Staaten, die regelmäßig nur Zinsen bedienen oder Schulden kapitalisieren, steuern damit zwangsläufig in eine Schuldenexplosion.

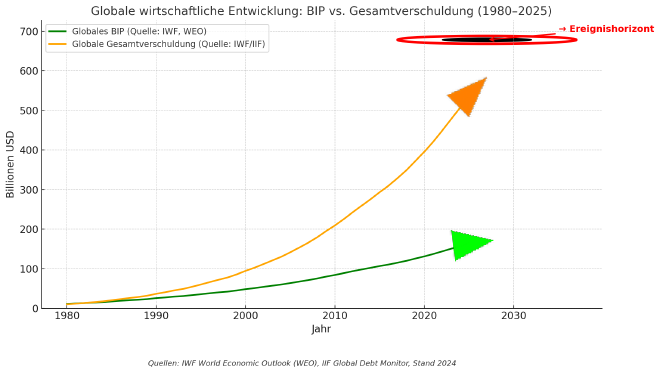

Das Ergebnis: Die Schuldenlast überholt längst die Wirtschaftsleistung. 1980 lag die weltweite Verschuldung noch unter dem globalen BIP, heute beträgt sie mehr als das Dreifache13. Niemals wird sie mehr über Wachstum getilgt werden können.

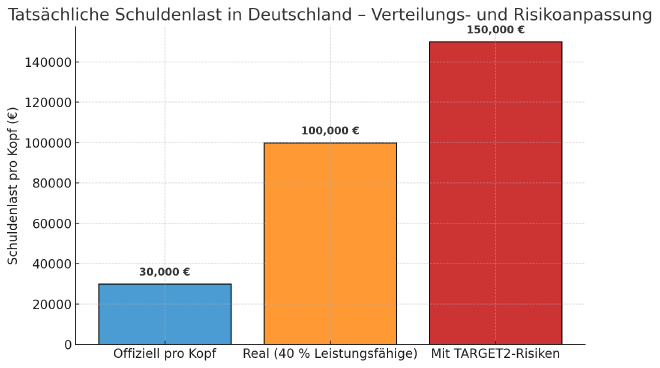

Die oft zitierte Zahl von rund 30.000 Euro öffentlicher Schulden pro Kopf klingt zunächst harmlos verteilt. In Wirklichkeit umfasst sie jeden Menschen in Deutschland – auch Kinder, Rentner, Erwerbslose und alle ohne oder mit nur geringem Vermögen. Rund 60 % der Haushalte verfügen über weniger als 50.000 Euro Nettovermögen14 und könnten zur Tilgung praktisch nichts beitragen.

Zieht man diese Gruppen ab, bleiben grob 40 % der Bevölkerung, die überhaupt realistisch zahlen könnten. Für diese steigt die reale Pro-Kopf-Belastung von 30.000 Euro auf über 100.000 Euro. Die angebliche Gleichverteilung entpuppt sich als politisch nützliche Beruhigungspille.

Noch gravierender wird das Bild mit den TARGET2-Forderungen: über 1,1 Billionen Euro, die Deutschland im Eurosystem gegenüber anderen Mitgliedstaaten aufgebaut hat15. Diese Forderungen sind unbesichert, ohne Tilgungsplan und im Fall eines Euro-Zerbrechens faktisch wertlos. Addiert man sie zu den Staatsschulden, steigt die Haftungssumme auf rund 3,6 Billionen Euro – für die verbleibenden 40 % der Bevölkerung eine tatsächliche Pro-Kopf-Belastung von mehr als 150.000 Euro.

Ein Schuldenstand dieser Größenordnung ist ohne Systembruch nicht mehr neutralisierbar – nur Inflation, Schuldenschnitt oder massiver Wohlstandsverlust könnten ihn „bereinigen“. Doch all diese Wege sind politisch unpopulär und mit hohen sozialen Kosten verbunden.

Die 2008 in den USA ausgelöste Immobilienkrise gab einen Vorgeschmack, was droht. Auch in Deutschland wurde zur Bankenrettung soziale Infrastruktur geopfert – 2013 etwa verkaufte Bayern 32.000 Sozialwohnungen, um die BayernLB zu stützen16. Solche Entscheidungen verdeutlichen, wie abstrakte Finanzprobleme unmittelbar ins Leben der Bürger durchschlagen.

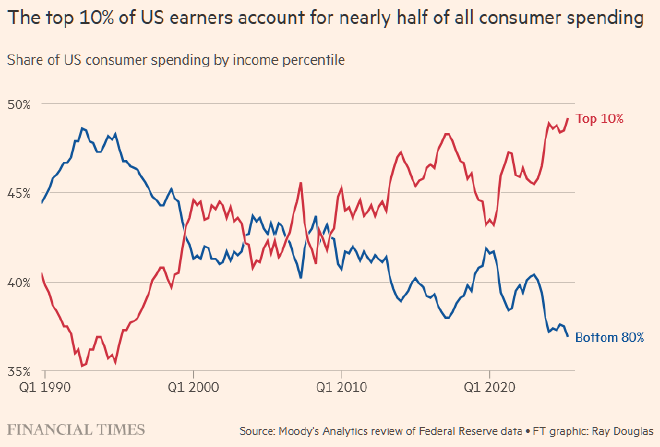

Die Schuldenspirale ist daher kein abstraktes Staatsphänomen. Viele private Haushalte haben keine substanzielle Vermögensbasis, oft sogar negatives Nettovermögen17. In einem Land, in dem die oberen 10 % rund 60 % des Nettovermögens halten und die ärmere Hälfte nur 1–2 %18, ist klar: Die meisten existieren nicht durch Rücklagen, sondern durch neue Schulden. Die Schere weitet sich. In den USA spricht man vom K-shape. Hier ein Diagramm aus der Financial Times vom 24.12.20225 (The gap is widening).

Dieses System lebt vom Wachstumszwang – obwohl genau dieses Wachstum an physische und systemische Grenzen stößt. Ein Teufelskreis, aus dem es keinen schmerzfreien Ausweg gibt. Mathematische Gesetzmäßigkeiten sind politisch nicht zu umgehen.

Beschleuniger der Wachstumsdynamik #

Exponentielles Wachstum allein ist schon riskant – doch mehrere Dynamiken verstärken es zusätzlich:

-

Technologischer Beschleuniger

Innovationen erzeugen Folgetechnologien in immer kürzeren Abständen: Die Dampfmaschine ermöglichte den industriellen Aufschwung, der Computer das Internet, das Internet Smartphones, Smartphones soziale Medien – jede Stufe schneller als die vorherige. -

Globale Vernetzung

Heute verbreiten sich lokale Schocks weltweit in Wochen: Ein Chip-Engpass in Taiwan legt Autofabriken in Stuttgart lahm, eine Bankenkrise in den USA trifft isländische Fischer. Der sprichwörtliche Sack Reis in China ist längst zum relevanten Faktor geworden. -

Finanzielle Hebelung

Das Finanzsystem toppt alles noch einmal: Kredite, Derivate und Spekulation blähen reales Wachstum zu Vielfachen an Buchgeld auf – Billionen an virtuellen Werten ohne materielle Deckung. Solange Vertrauen herrscht, kaschiert dieser „Glanz“ die Risse im System.

Das Problem: Diese Beschleuniger sind in sich selbstverstärkende Rückkopplungsschleifen eingebettet. Jede Innovation, jede globale Verflechtung, jeder neue Finanztrick erhöht den Anpassungsdruck – und macht das System zugleich instabiler.

Das geht gut, solange es gut geht. Die wissenschaftlich-technische Neuzeit stößt hier an ihre Grenzen. Den Sogkräften des Zinseszinses ist nicht zu entkommen. Das System kann nur funktionieren, solange weiteres Wachstum möglich ist. Wenn physische oder systemische Schranken erreicht sind, kippt die Dynamik – abrupt und oft irreversibel.

Wenn die Grenzen spürbar werden #

Lange blieben die Grenzen in der Ferne – wie bei der Schachbrett-Erzählung wirkt die erste Hälfte harmlos. Jetzt aber, nach über 200 Jahren exponentiellen Wachstums, schrumpfen die Reserven sichtbar.

Rohstoffe:

Goldabbau erfordert heute 100.000 Kilogramm Gestein pro Kilogramm Metall. Seltene Erden für unsere Elektronik verwüsten ganze Landstriche. Für Manganknollen sollen bislang intakte Ökosysteme des Meeresbodens umgepflügt werden.

Klima:

Was Wissenschaftler für 2050 prognostizierten, passiert vielerorts schon jetzt. Dürren, Fluten, Artensterben – die Rechnung für zwei Jahrhunderte Wachstum wird präsentiert, mit Zinsen.

Finanzsystem:

Von Krise zu Krise taumelnd – 1929, 1987, 1997, 2001, 2008, 2015, 2020 – die Abstände werden kürzer, die Rettungspakete größer. Jede „Lösung“ ist nur eine größere Wette auf künftiges Wachstum19.

Das Tückische: Wachstum wirkt so lange unschuldig, wie die Grenzen unsichtbar bleiben. Dann, plötzlich, ist Ende Gelände. Wir stehen schon am Klippenrand.

Ein endliches System erlaubt kein unendliches Wachstum. Punkt.

Die Frage ist nicht ob, sondern wie wir aus dieser Falle herauskommen – halbwegs kontrolliert oder im Chaos?

Reformen und Alternativen - Zum Scheitern verurteilt? #

Dass viele Reformansätze bislang am Wachstumszwang gescheitert sind, liegt nicht allein an unzureichender politischer Umsetzungskraft, fehlender moralischer Einsicht oder technischer Innovation, sondern an seit zweihundert Jahren tief in die Struktur und die Kollektive eingeschriebenen systemischen Abhängigkeiten: etwa der Notwendigkeit permanenter Nachfrage zur Sicherung von Beschäftigung, des kreditfinanzierten Investitionsmodells mit Wachstumsannahmen im Kern und der politischen Logik demokratischer Legitimation über kurzfristige Wohlfahrtsversprechen – das Problem ist grundsätzlicher Natur.

Ohne eine gewisse Bereitschaft zu radikalem Wandel – unter Berücksichtigung menschlichen Strebens, in all seiner Begrenztheit, Widersprüchlichkeit und auch Irrationalität – ist dieser Exponentialfalle nicht mehr zu entkommen.

Gängige Lösungsversuche #

Die aktuell breit diskutierten Alternativen – oben angedeutet – leiden sämtlich an strukturellen Schwächen, die eine dauerhafte Überwindung der exponentiellen Wachstumslogik unwahrscheinlich machen:

Die Postwachstumsökonomie

- setzt auf freiwillige Genügsamkeit, Regionalisierung und weitgehende Selbstversorgung.

- Schwachpunkt: Ihr Konzept scheitert am klassischen Dilemma kollektiven Handelns. Die erforderliche globale Kooperation lässt sich kaum oder wahrscheinlich gar nicht sicherstellen. Schon wenige abweichende Akteure, die sich Vorteile verschaffen, erzeugen massive Wettbewerbsverzerrungen. Globale Sanktionen dagegen wären politisch kaum realisierbar – man denke etwa an die notorisch zahnlosen Umsetzungen internationaler Klimaverträge wie dem Kyoto-Protokoll oder an die Uneinigkeit in Handelsfragen innerhalb der WTO, wo Sanktionen oft Jahre dauern oder gar nicht greifen und praktisch nur von einer starken Weltregierung durchsetzbar wären – die es allerdings nicht gibt und absehbar nicht geben wird.

Degrowth

- In die gleiche Kerbe, nur moralisch-ideologisch noch aufgeladener, scheint mir, schlagen die Verfechter des Degrowth – oder sollte ich hinzufügen: der Degrowth-Bewegung? Darüber, auch kritisch, habe ich hier schon einmal geschrieben.

Die von Christian Felber popularisierte Gemeinwohlökonomie

- fordert eine moralisch-normative Transformation, weg von Profitmaximierung hin zu sozialen und ökologischen Zielsetzungen.20

- Doch auch dieser Ansatz verlangt von Gesellschaften und ihren Akteuren ein hohes Maß an langfristig aufrechterhaltener moralischer Disziplin – historisch gesehen ein schwankendes Fundament. Man denke etwa an die moralischen Appelle zur Sparsamkeit und Mäßigung während der Ölkrisen der 1970er-Jahre, die kaum nachhaltige Verhaltensänderungen bewirkten, oder an den Zusammenbruch staatsmoralischer Ideale in realsozialistischen Regimen, sobald wirtschaftlicher Druck oder individuelle Interessen dominierten. Ohne klare, robust durchgesetzte institutionelle und ökonomische Instrumente, die über individuelle Moralappelle hinausgehen, droht baldiges Scheitern an Interessenkonflikten, individueller Schwäche und realpolitischen Zwängen.

Das vielfach propagierte und politisch vielleicht beliebteste Konzept des grünen Wachstums schließlich

Stichworte: Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft, Dekarbonisierung, Dematerialisierung, Ökoeffizienz, Erneuerbar, Sharing Economy, smarte Technologien, Ökologische Steuer, Internalisierung externer Kosten

verspricht ökologische Rücksicht durch technologische Innovation und Effizienzsteigerungen.

Damit verkörpert es jedoch einen Widerspruch in sich, eine „contradictio in adjecto“, wie es in der Rhetorik heißt. Wirklich grünes (= ökologisches) Wirtschaften und permanentes Wachstum schließen einander aus. Das tiefere mathematisch–physikalische Problem exponentieller Steigerung wird nicht überwunden, sondern bestenfalls verzögert und verschleiert.

Allen Ansätzen mangelt es letztlich daran, wie man auf eine komplexe Realität antwortet, die den ganzen Planeten umfasst, übrigens mitsamt dem ihn umgebenden Weltraum. Sie setzen unrealistische globale Einheitlichkeit, idealistische Moral oder technische Wunder voraus. Stets bleibt die grundlegende Wachstumslogik zu wenig berücksichtigt.

Planungs- vs. Marktwirtschaft #

Zudem droht überall die Gefahr verkappter Planwirtschaft. Sie verlangte eine unrealistisch hohe, gottgleiche Übersicht und Steuerungskompetenz und wäre dabei noch ideologisch begleitet von ebenso unerfüllbaren ethischen Ansprüchen. Wir sind nun einmal keine Götter, und es finden sich auch keine unter uns, wie immer wieder behauptet.

Es ist leider eine historische Tatsache: Linke Modelle sind historisch allesamt ernüchternd gescheitert und waren überdies mit großem Leid für unzählige Menschen verbunden.

Daher ist mir sehr wichtig: Die vielfach bestätigte Ungeeignetheit jeglicher Planwirtschaft darf nicht außer Acht gelassen werden!

Keinen Auserwählten, Eliten, Bürokraten, Technokraten, erst recht keinem Führer oder einer Partei sollte dirigistische Macht überlassen werden. Dafür ist die Realität zu vielfältig und zu widerständig. Ihr ist nicht mit starken Männern – oder Frauen, schierer Macht, Herrschaftswissen, Besserwisserei, Technokratie, Ideologie oder moralisch-idealistischen Appellen beizukommen.

Nur geschickte, die Dinge nach Möglichkeit ordnende Kooperation, in Verbindung mit sich pragmatisch steuernden Kräften, kann uns retten.

Eine realistische Alternative müsste meiner Meinung nach auf marktwirtschaftlichen Prinzipien beruhen, da nur Märkte selbstorganisiert, sich selbst steuernd und in Echtzeit mit der unübersichtlichen, herausfordernden Komplexität flexibel und ausreichend dynamisch umgehen können – allerdings das alles konsequent in Erweiterung auf das Ganze, die sogenannte Umwelt, die Natur organisiert – die menschliche eingeschlossen.

Ich plädiere ausdrücklich für ein Vorgehen, das die kulturelle ‘Konditionierung’ über die letzten zwei Jahrhunderte, insbesondere die der Nachkriegszeit berücksichtigt. Viele Menschen sind kaum mehr durch Einsicht zum Verzicht zu bewegen, ohne dass sie das als übergriffige Einschränkung ihrer Freiheiten empfänden – von der unter Wachstumszwang operierenden Industrie abgesehen. Die Corona–Pandemie hat dies sehr deutlich gezeigt. Wenn schon Gefahr für Leben und Gesundheit (anderer) nicht dazu verhilft, wird eine durchgreifende Verhaltensänderung erst recht nicht durch Appelle zu Konsumverzicht zu erreichen sein.

Vertreter marktwirtschaftlich fundierter Nachhaltigkeitsansätze, etwa die Klimaökonomen William Nordhaus und Ottmar Edenhofer, betonen zu Recht, dass nur mit realitätsnahen Preissignalen eine langfristig tragfähige Wirtschaft entstehen kann.21

Notwendig wäre ein klug zurückhaltend regulierter Ansatz, der wenige, aber entscheidende Mechanismen nutzt und Impulse setzt:

-

Preise mit echter, das heißt umfassender Signalfunktion, die alle relevanten Umwelt- und Gemeinschaftskosten transparent widerspiegeln. Diese sollten so wenig wie möglich manipuliert werden können; und falls dies doch geschieht, schmerzhaft sanktioniert werden. Dazu gehören prominent natürlich die Bepreisung von CO₂-Emissionen, aber auch und keinesfalls zu vernachlässigen von biologischer Vielfalt, gewachsenen Flächen, von Trinkwasser u.a.m.

-

Wettbewerb muss der entscheidende Impulsgeber für nachhaltige Innovationen und effiziente Ressourcennutzung bleiben. Die kreative Zerstörung (Schumpeter) ist nicht zu ersetzen, schon gar nicht durch technokratisch-bürokratische Steuerung.

-

Unternehmerische Freiheit muss gegeben sein, um überraschende, flexible und zugleich lokal adaptierte Lösungen zu ermöglichen.

Doch reichen diese Mechanismen sicher nicht aus. Zumindest nicht, wenn sie allzu gutgläubig und/oder ideologisch implementiert – oder korrupt unterlaufen – werden. Es liegt in der menschlichen Natur, Grenzen sprengen zu wollen; ob nun aus Trotz oder unter Einsatz krimineller Energie.

Es braucht also mehr:

-

Eine sehr robuste ordnungspolitische Flankierung. Es muss alles daran gesetzt werden, ein “level playing field” zu schaffen und zu erhalten. Da wird der Teufel im Detail liegen. Das umzusetzen, ist wahrlich leichter gesagt als getan.

-

Transparenz wäre zentral. Märkte funktionieren nur, wenn Informationen offen, vergleichbar und überprüfbar sind. Dazu braucht es anerkannte, glaubwürdige Zertifizierungen, Monitoring und eine politisch unabhängige Dateninfrastruktur. Kartelle und Netzwerke zum Schaden aller sollten im Idealfall gar nicht erst sich entwickeln können.

-

Es bedarf einer aktiven gesellschaftlichen Kultur der Wachsamkeit und methodisch fundierten Kritik: Auch marktwirtschaftliche Systeme können sich pervertieren oder werden aktiv pervertiert – durch Monopolisierung, Lobbyismus oder algorithmisch gesteuerte Manipulation von Präferenzen. Ohne demokratische Kontrolle, Medienvielfalt und zivilgesellschaftliche Gegenmacht droht die Selbststeuerung zu kippen. Wissenschaften dürfen keinesfalls populistisch entwertet werden.

-

Schließlich sind soziale Abfederungen unvermeidlich. Ohne glaubwürdige Antworten auf die Verteilungskonflikte, die durch ehrliche, das Ganze spiegelnde Preise entstehen (z. B. steigende Energiepreise), droht soziale Spaltung – mit entsprechend kontraproduktivem politischen Gegendruck. Allerdings gilt auch: Der Sozialstaat heutiger Prägung erlebt ebenfalls sein Wachstumsende. Er ist in gegenwärtiger Ausrichtung als Transferveranstaltung – “Wohlstand für alle!” – und in bestehendem Ausmaß jetzt schon nicht mehr seriös, d.h. ohne immer neue Schulden, finanzierbar.

Fazit #

In einer Situation exponentieller Dynamik müssen wir an die Wurzel des Problems – und diese liegt in der systematischen Fehlsteuerung von Anreizen im Rahmen der Wachstumserzählung. Nur ein radikaler Wandel zu ehrlichen Preisen, die alle relevanten Faktoren umfassen, könnte den Teufelskreis – des Schuldenmachens, um Wachstum zu erzeugen, die wiederum weitere Schulden erfordern – tatsächlich durchbrechen.

Um das zu erreichen, muss ein anderes Verständnis von Wohlstand, das nicht auf Quantität, sondern auf Resilienz, Qualität und langfristige Systemstabilität zielt, entwickelt werden.

Eine immer dringendere Aufgabe, bei der alle gefragt sind. Alle!

Es geht nicht darum, Wachstum zu dämonisieren – sondern darum, ihm seinen Status als letzte Wahrheit zu nehmen. Ähnlich verhält es sich mit unbeschränktem Eigentum. Aus allen dadurch verursachten politischen Problemen herauswachsen zu können, ist ein Irrglaube, der – mit mathematischer Unausweichlichkeit – zum Gegenteil des Gewünschten führt.

Global treiben wir in Richtung terra incognita – so etwa wie bei einem schwarzen Loch, nachdem man dessen Ereignishorizont überschritten hat. Ab einem gewissen Punkt kennt sich niemand mehr aus und gibt es kein Zurück. Was dort passiert, weiß keiner. Jedenfalls verheißt dieses Unbekannte nichts Gutes und erzeugt Angst und Unruhe.

Es ist derzeit nicht klar, ob wir den Ereignishorizont schon passiert haben, oder ob knapp noch nicht.

Klar ist aber: Die Welt ist komplexer, unsere Bedürfnisse vielfältiger, unser Lebenszweck größer als jedes Weiter, Höher, Schneller. Ein gutes Leben misst sich nicht daran, immer noch „eins drauf“ setzen zu müssen.

PS: Worüber ich noch kaum gesprochen habe, ist die mit ungesundem Wachstum einhergehende Ungleichverteilung von Vermögen. Dass 1% der Weltbevölkerung vierzig Prozent des weltweiten Kapitals besitzen und kontrollieren und 10% zusammen schon fast neunzig Prozent, das thematisiere ich ein andermal. Es gibt einen unguten Zusammenhang mit der Schuldenfalle.

PPS: Mittlerweile habe ich einen Text zur „Ungleichheit“ eingestellt.

-

Ursprünglich geprägt von Ludwig Erhard, dem ersten Wirtschaftsminister der Bundesrepublik Deutschland. Titel seines programmatischen Werks: Wohlstand für alle (1957), Econ-Verlag. ↩︎

-

Ursprünglich formuliert als olympisches Motto von Pierre de Coubertin: Citius, altius, fortius („Schneller, höher, stärker“), eingeführt 1894 ↩︎

-

Dennis Meadows et al.: The Limits to Growth. A Report for the Club of Rome’s Project on the Predicament of Mankind (1972) ↩︎

-

Zitiert nach https://de.wikipedia.org/wiki/Die_Grenzen_des_Wachstums ↩︎

-

Herman E. Daly: Beyond Growth: The Economics of Sustainable Development (1996) ↩︎

-

Tim Jackson: Prosperity without Growth: Foundations for the Economy of Tomorrow (2009/2017) ↩︎

-

Kate Raworth: Doughnut Economics: Seven Ways to Think Like a 21st-Century Economist (2017) ↩︎

-

Niko Paech: Befreiung vom Überfluss: Auf dem Weg in die Postwachstumsökonomie (2012) ↩︎

-

Hans Christoph Binswanger: Die Wachstumsspirale. Geld, Energie und Imagination in der Dynamik des Marktprozesses (2006) ↩︎

-

Uwe Schneidewind: Die Große Transformation. Eine Einführung in die Kunst gesellschaftlichen Wandels (2018) ↩︎

-

Laut Berechnungen des Wirtschaftshistorikers Angus Maddison lag das durchschnittliche globale BIP-Wachstum zwischen 1820 und 2000 bei etwa 2,21% pro Jahr. Siehe: Maddison, A. (2001): The World Economy: A Millennial Perspective, OECD Publishing, Paris. ↩︎

-

IMF (2022): “Global Debt Reaches a Record $226 Trillion”, IMF Blog, 15.12.2021; IMF Global Debt Database. ↩︎

-

Bundesbank Monatsbericht Juli 2023; Wikipedia: Vermögensverteilung in Deutschland – https://de.wikipedia.org/wiki/Verm%C3%B6gensverteilung_in_Deutschland ↩︎

-

Deutsche Bundesbank: Target2-Saldenstatistik (Stand Juli 2025); Hans-Werner Sinn: Der schwarze Euro (2021). – Erläuterung: TARGET2 (Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System) ist das Zahlungsverkehrssystem der Eurozone, über das grenzüberschreitende Überweisungen zwischen nationalen Zentralbanken in Echtzeit abgewickelt werden. Entstehen im Handel oder Kapitalverkehr dauerhafte Ungleichgewichte – etwa durch hohe deutsche Exportüberschüsse oder Kapitalflucht aus Krisenländern – baut die Bundesbank Guthaben (Forderungen) gegenüber der Europäischen Zentralbank auf, während die Zentralbanken der Defizitländer entsprechende Verbindlichkeiten verbuchen. Diese „Guthaben“ sind keine marktgängigen, fälligen Forderungen, sondern interne Bilanzpositionen ohne festen Rückzahlungstermin und ohne Sicherheiten. Sie entstehen automatisch, wenn Kapital aus einem Euroland in ein anderes fließt und dort verbleibt – und können im Fall eines Euro-Austritts oder Systembruchs ganz oder teilweise verloren gehen. ↩︎

-

Bayerische Landesregierung, 2013 Verkauf von 32.000 GBW-Wohnungen zur Stützung der BayernLB – Landtagsdokumentation PDF ↩︎

-

Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), SOEP-Daten 2023 – https://www.boeckler.de/de/boeckler-impuls-vermoegen-jeder-vierte-hat-nichts-7101.htm ↩︎

-

Bundeszentrale für politische Bildung (bpb), OECD-Daten. ↩︎

-

1929 – Wall-Street-Crash und Beginn der Weltwirtschaftskrise; 1987 – „Schwarzer Montag“ mit globalem Kurssturz von über 20 %; 1997 – Asienkrise mit Währungs- und Bankenbeben; 2001 – Platzen der Dotcom-Blase; 2008 – US-Subprime-Krise und Lehman-Pleite; 2015 – Turbulenzen an chinesischen Märkten und Yuan-Abwertung; 2020 – COVID-19-Pandemie und globaler Einbruch. ↩︎

-

Christian Felber: Gemeinwohl-Ökonomie. Das Wirtschaftsmodell der Zukunft (2010), Deuticke Verlag. In diesem Buch entwickelt Felber ein alternatives Wirtschaftsmodell, das Unternehmen nicht nach Gewinn, sondern nach ihrem Beitrag zum Gemeinwohl bewertet. ↩︎

-

Vgl. etwa William Nordhaus: The Climate Casino: Risk, Uncertainty, and Economics for a Warming World (2013), Yale University Press. Siehe auch Ottmar Edenhofer et al. (Hrsg.): Climate Change, Justice and Sustainability (2011), Springer – insbesondere zur Rolle von CO₂-Bepreisung und ordnungsökonomischen Rahmenbedingungen in der Klimapolitik. ↩︎