Warum Ungleichheit unvermeidlich ist — und wann sie zerstörerisch wird #

Dieser Text ist Teil einer Auseinandersetzung mit den Grenzen unseres Wirtschaftssystems, ja unserer Zivilisation.

In Wohlstand für alle habe ich die exponentielle Mechanik des Wachstumszwangs analysiert. In Wunder gibt es immer wieder? die evolutionären Gründe, warum wir mehr als gefordert sind, unsere Zivilisation zu bewahren.

Hier nun stelle ich die Frage: Warum und wie verwandelt sich die funktionale Ungleichheit in destruktive Ungerechtigkeit – und was folgt daraus?

Gesellschaftliche Ungleichheit als solche, sogar wenn sie extrem sich zeigt, ist keine neue Erscheinung. Sie ist weder wegzudenken noch, das mag überraschen, wegzuwünschen.

Ungleichheit ist kein Makel, sondern eine Konstante des Lebens – und gerade deshalb kein Problem, das verschwindet oder zum Verschwinden gebracht werden könnte. Sondern eines, das nur seine Form ändert.

Wenn ich sage, Ungleichheit „muss sein“, meine ich hauptsächlich ihre funktionale Seite. Ohne Differenzierung, komplexe Arbeitsteilung, Spezialisierung und Verantwortung wären Zivilisationen nicht möglich, da sie notwendigerweise unterschiedliche Zugänge zu Aufgaben, Rollen und Ressourcen benötigen und erzeugen.

Doch in unseren Tagen überschreitet die Ungleichverteilung – historisch gesehen: mal wieder – tolerable Grenzen. Nämlich dann, wenn die Macht über Ressourcen beinahe ausschließlich bei den größten Vermögen liegt – und diese konzentriert ist in wenigen Händen. Dadurch nehmen Willkür, Maßlosigkeit und Machtmissbrauch überhand. Wenn wir heute materielle und politische Ungleichheit in den Vordergrund rücken, ist das nur eine ihrer Ausprägungen – allerdings diejenige, die Zivilisationen am stärksten formt. Und spaltet.

Das Wachstum, das breitere Schichten in den Jahrzehnten seit der letzten großen Zerstörung ebenfalls mit Wohlstand versorgte, was aber den eigentlichen Vorgang nur kaschierte, scheint nun die inhärente Schieflage nicht mehr kompensieren zu können. Die gesellschaftlichen Risse werden unübersehbar. Das Ausmaß an Ungleichheit sprengt gesellschaftlich anzuerkennende, sozial zu akzeptierende Unterschiede in den Lebensmöglichkeiten. Ab einem schwer zu bestimmenden Punkt schädigt dann Ungleichheit das Gemeinwohl irreversibel und unterhöhlt sogar die Lebensgrundlage für „die Reichen“. Vor allem aber hindert sie die unteren Schichten vollends daran, ihr Leben, sei es noch so bescheiden, menschenwürdig zu leben.

Zur begrifflichen Klarheit verwende ich im Folgenden „Ungleichheit“ für funktionale Differenz und spreche von „Ungerechtigkeit“, wo Ungleichheit die Grenze des sozial Akzeptablen überschreitet – wobei allerdings Gerechtigkeit hier begrifflich nicht im Mittelpunkt steht. Diese Unterscheidung zwischen „funktional notwendig“ versus „normativ zu begrenzen“ leitet jedoch den Text.

Meine Grundthese ist, dass ohne ebenso radikale wie überlegte und strukturell-systemisch wirksame Eingriffe sich die Konzentration von Vermögen und Entscheidungsmacht fortsetzen und mit ihr die Spannungen ins ökonomisch Untragbare und sozial Unerträgliche zunehmen werden. Und zwar deutlicher und rascher, als jede bloß umverteilende Korrektur greifen könnte. Denn diese Ungleichheit wird durch die exponentiell wirkende Mechanik unseres wachstumsgetriebenen Wirtschafts– und Finanzsystems ins Extreme gesteigert.

Die Art und Weise, wie die Ungleichheit in unserer Zivilisation sich verfestigt, ist mit einem astronomischen Phänomen zu veranschaulichen: Ein anfänglich kleiner Himmelskörper (das Startkapital) gewinnt durch die Gesetzmäßigkeit der Beschleunigung (Zins und Rendite) so schnell an Masse, dass er ab einem gewissen Punkt eine solche Gravitation entwickelt, dass niemand mehr entkommen kann. Das Problem liegt nicht im Himmelskörper selbst, sondern in den mathematischen Gesetzen des Universums, die seine Dominanz exponentiell garantieren.

Daraus folgt mit beinahe mathematischer Gewissheit ein umfassendes Scheitern – falls nicht doch dem Schicksalsrad in die Speichen gegriffen wird. Denn es liegt im Wesen der Wachstumslogik selbst, deren fatale, utilitaristisch fundierte Natur („Mehr ist besser“) ich hier schon versucht habe, anschaulich darzustellen.

Die Konsequenz: Das Problem ist nicht nur ökonomischer, sondern auch anthropologischer Natur. Um die Mechanik der Ungleichheit zu entlarven, müssen wir zunächst verstehen, wie Ungleichheit in menschlicher Gesellschaft überhaupt entsteht und persistiert. Deshalb wenden wir uns den historischen und anthropologischen Wurzeln der Akkumulation zu.

Mein Kompass: Funktionale Ungleichheit ist akzeptabel, solange sie Zivilität trägt. Destruktive Konzentration von Vermögen und Macht hingegen ist zu begrenzen. In meinen Lösungsvorschlägen genießen Ordnungspolitik, Transparenz und kooperative Gemeinwohl–Governance Priorität vor bloßer Umverteilung.

Auch wenn wir heute, allzu geschichtsvergessen, doch klassenbewusst sinnend unsere Bauchnäbel umkreisen: Klagen über zu große, sich immerzu vertiefende soziale Unterschiede begleiten den Prozess der Zivilisierung seit rund 10.000 Jahren, mindestens seit der Umstellung auf Sesshaftigkeit, Siedlungsbildung und Akkumulation von Gütern.

Denn wo sich Ressourcen, Macht und Wissen konzentrieren, kommt es zu gesellschaftlichem Gefälle, sich ausdrückend in Elitenbildung1 und dem Genuss obszöner Privilegien.

Und diese Privilegien, beobachten Historiker, halten sich. Lange. Auch werden sie bei Bedrohung mit Zähnen und Klauen verteidigt, wie es in der Bibel heißt. Und das ist keine bloße Metapher. Sondern das Festhalten der Oberen Zehntausend am Wohlleben auch auf Kosten aller anderen hat historisch sich als eine Gegebenheit erwiesen.

Nehmen wir als illustrierendes Beispiel den biblischen Propheten Hesekiel (ca. 593–571 v.u.Z.), der erkannte:

„Ihre Fürsten sind darin wie reißende Wölfe, Blut zu vergießen und Seelen zu verderben um ihres Gewinnes willen" (Hes 22,27)2.

Mitreißend und alttestamentarisch bildstark, ist es doch im Grunde schon systemisch gedacht! Es geht nicht um diesen oder jenen Fürst. Es geht um diese ganze Klasse da oben, die allen anderen das Leben schwer macht.

Wölfe jagen nämlich im Rudel. Sie gehen gezielt, fast strategisch, und organisiert vor. Wie diese Raubtiere kämpfen Privilegierte, falls erforderlich, um ihre Sonderstellung. Und zwar mit all den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln.

Hesekiel schlägt daher vor:

„Schlagt tot ohne Erbarmen: Alte, Jünglinge, Jungfrauen, Kinder und Frauen [, die nicht] seufzen und jammern über alle Gräuel" (Hes 5–6; 9,4).

Will sagen: alle, die zur Wolfsklasse gehören.

Die Botschaft des Revoluzzers an alle Unterdrückten lautet schlicht und brutal: Weg mit dem Geschmeiß! Die werdet ihr nur los, wenn ihr sie ausrottet. Alle!

Damit erklärt der Prophet Moral für untauglich und diagnostiziert strukturell: Wo sich nur noch Täter und Opfer gegenüberstehen, und wo jene das System, das sie tragen soll, destabilisieren und die Opfer mit sich reißen; dort sind sie, im Namen und mit Billigung Gottes, zu tilgen von dieser Erde.

Hesekiel mag („gefühlt“) recht gehabt haben. Seine Empörung war begründet. Nicht zuletzt erfüllte sich seine Prophezeiung sogar. Jerusalem fiel neun Jahre nach seinem revolutionären Aufruf.

Nur: Gebracht hat es, auf lange Sicht und mit Blick über seine doch kleine Gemeinschaft hinaus, nicht viel. Die Ungleichheit erhob ihr Haupt erneut, in Jerusalem und anderswo.

Und zu Revolutionen kommt es selten. Neuanfänge blieben historisch überhaupt die Ausnahme, und selbst tiefgreifende Reformen führten meist nur zu begrenzten Justierungen. Walter Scheidel hat in The Great Leveler (2017) gezeigt, dass substanzielle Reduktionen hoher Vermögensungleichheit nahezu ausschließlich infolge extremer „nivellierender“ Schocks eintraten – Kriege, Revolutionen, Staatskollaps oder Pandemien – und dass freiwillige oder graduelle Umverteilung in komplexen Gesellschaften historisch kaum je nachhaltige Gleichheit erzeugte.3

Scheidel hat zudem gezeigt, dass Phasen geringerer Ungleichheit historisch fast immer nur vorübergehend waren: Sobald der jeweilige Schock abgeklungen war, setzte die Tendenz zur Re-Akkumulation erneut ein. Gleichheit erwies sich als episodisch; Ungleichheit als der stabile Normalzustand komplexer Gesellschaften.3

Gewöhnlich trotzen Privilegierte beinahe mit Leichtigkeit sowohl moralischen Appellen als auch mehr oder weniger brachialen Umverteilungsversuchen. Denn die Unterprivilegierten spielen ja mit, signalisieren sogar nicht selten Einverständnis mit einer hierarchisch-pyramidalen Ordnung – was wiederum auf eine anthropologische Komponente hindeutet. In diese Richtung argumentiert zum Beispiel der Philosoph Hanno Sauer.

Sauer zeigt in Klasse: Die Entstehung von Oben und Unten, wie das funktioniert: Das System selbst reproduziert Privilegien durch institutionelle Trägheit, kulturelle Codes und Netzwerkeffekte. Privilegierte müssen ihre Position oft über Generationen nicht aktiv schützen. Sie wird durch die gesellschaftliche Kultur erhalten, in der und mit der alle leben. Mehr noch: Privilegien erzeugen eine eigene moralische Grammatik („Ich habe hart gearbeitet“, „Jeder kann es schaffen“), die strukturelle Vorteile tendenziell verschleiert oder als individuellen Verdienst umdeutet.4

Solche Erkenntnisse seien allzu eifrigen Umverteilern ins Stammbuch geschrieben:

Denkt anthropologisch, historisch, systemisch! Nicht von unten nach oben. Denkt global! Denkt als Menschen!

Selbst die größten Nationen und ihre Zustände können heute nicht mehr zum Maß genommen werden. Stellt euch der Frage, wieso trotz aller Revolutionen und kurzfristiger Machtwechsel die Ungleichheit als gesellschaftliches Phänomen geschichtlich überdauert hat. Sie verschwand nicht nur nicht; sie vertiefte und verfestigte sich sogar! Immer wieder von Neuem.

Die Quälgeister „da oben“ ausrotten zu wollen, löst das Problem nicht. Die Enteignung von Vermögen durch Substanzbesteuerung, also gewissermaßen das rechtstaatliche Äquivalent fürs Totschlagen, mag kurzfristig befriedigen, falls es überhaupt gelingt. So wie Rache kurzfristig eine Untat scheinbar wieder „gut zu machen“ vermag. Doch wird eine Steuer die Ungleichheit als solche niemals besiegen!

Demgegenüber könnte, dafür plädiere ich, eine sogenannte Gemeinwohl-Governance ein positives Signal senden („Ko‑Gestaltung“). Dieser Ansatz würde die Expertise und Netzwerke der Privilegierten nutzen statt nur neidisch darauf zu schielen, um etwas abzubekommen. Er könnte bestenfalls sogar ein ganz grundsätzliches “Wir”-Gefühl zutage fördern statt nur sinnlos noch mehr Keile zwischen Reich und Arm zu treiben. Nämlich ein Wir, das die Menschheit umfasst. Nichts eint uns mehr als Mensch zu sein.

Erkennt an, Umverteiler, dass schon das Leben selbst ungleich verteilt: Kräfte, Fähigkeiten, Begabungen, Glück oder Scheitern. So auch Armut und Reichtum. Man sagt zwar: Die oder jene seien von Armut „betroffen“. Doch so ungewohnt es klingt: Umgekehrt ist es ebenso! Reichtum „trifft“ die einen so wie Armut die anderen. Es ist derselbe Zufall, dasselbe Glück oder Pech. Der Großteil der reichen Personen wird reich geboren oder ist/wird reich durch Familienbande. Ein im Vergleich verschwindend kleiner Teil macht sein Glück. Verdient jedoch, verdient ist es nie.

Ein Abbau der übersteigerten Extreme kann meines Erachtens nur, wenn überhaupt noch, mit den Vermögenden zusammen, mit ihrem grundsätzlichen, wenn auch wohl zähneknirschenden Einverständnis, jedoch nicht gegen sie dauerhaft gelingen. Denn sie verfügen über die Ressourcen. Die Macht ist mit ihnen! Solange jedenfalls, bis die Verhältnisse insgesamt aus den Fugen geraten und keiner mehr verschont bleibt – was nun niemand ernsthaft wünschen kann.

Überzeugt, Umverteiler, die Reichen davon, dass alle Menschen, ja alles Leben, letztlich im selben Boot sitzt. Es trägt den Namen „Erde“ und treibt verloren durch ein weites, ungeheuerliches All.

Macht denen da oben klar, dass WIR alle zur Hölle fahren in diesem Boot, wenn WIR so weiter machen. Und es wird keinen Unterschied mehr geben zwischen Arm und Reich.

Seit ungefähr 250 Jahren treibt die Menschheit immer offensichtlicher in Richtung unbekanntes Terrain, vielleicht sogar über einen Ereignishorizont hinaus, über den hinaus sie jeder Kontrolle verlustig zu gehen droht – vergleiche dazu meine Schwarze-Loch-Metapher und die Erörterung einer mathematischen Gesetzmäßigkeit).

Das Einverständnis der Privilegierten in diesem einen Punkt einzuholen, sollte nicht unmöglich sein. WIR, arm wie reich, erleben und durchleben schließlich gerade Jahrzehnte, in dem das Durcheinander für alle beschleunigt zunimmt. Wer nicht vollständig dem Drei-Affen-Syndrom erlegen ist,5 fühlt sich nicht mehr ganz wohl in seiner Haut. Jeder Mann und jede Frau kann das Unheil spüren, auf das wir uns zuzubewegen scheinen.

Zur Grundlage der Verständigung müssten wir nehmen, dass funktionale Ungleichheit zu akzeptieren ist, wenn auch zähneknirschend. Systemisch destruktive Ungleichheit jedoch, schreiende Ungerechtigkeit, die allen den Boden unter den Füßen entzöge, ist es nicht.

Darüber hinaus wäre natürlich zu wünschen, dass nicht nur Angst vor Absturz, sondern die Sorge um das Gemeinwohl zu Änderungen motivieren würde.

Ich möchte mir – und Ihnen, die Sie hier lesen – gerne einreden, dass die Offenlegung der „Mechanik" der Ungleichheit dazu beiträgt, diesem oder jener die Augen zu öffnen. Und dass dies am Ende vielleicht sogar zu Bemühungen führt, die Aus- und Nebenwirkungen immerzu weiter getriebenen Wachstums nachhaltig zu begrenzen.

Begleiten Sie mich auf folgenden Weg:

-

Zunächst skizziere ich historische und anthropologische Wurzeln von Ungleichheit; ich zeige, dass es egalitäre Versuche gegeben hat, und dass sie in einem gewissen Rahmen sogar etabliert werden konnten.

-

Sodann erläutere ich (noch einmal) die Finanzmechanik, die zur gesellschaftlich unhaltbaren Konzentration von Vermögen führt.

-

Anschließend weise ich auf die Grenzen moralischer Appelle hin.

-

Schließlich leite ich zur Ordnungspolitik über – mit konkreten Instrumenten und Messpunkten.

In diesem Text frage ich mithin nicht nach individuellen Schicksalen, sondern nach systemischen Gründen, warum Ungleichheit entsteht, sich verschärft und persistiert; und warum darauf bauende Privilegien sich verhärten anstatt zu verschwinden.

Wo Ungleichheit entsteht: Sesshaftigkeit, Skalierung und menschliche Natur #

Wer Ungleichheit verstehen will, muss ihre Ursprünge ergründen. Woher kommt sie? Wieso scheint sie jegliche Zivilisation zu begleiten? Ja, zu bedingen!

Mit der Sesshaftigkeit begann der lange Weg der Differenzierung. Die Kontrolle über Ressourcen – Land, Wasser, Saatgut – ermöglichte erstmals systematische Akkumulation. Einmal angelegte Vorräte mussten geschützt, verwaltet, verteilt werden. Was als praktische Notwendigkeit begann, verfestigte sich zu Hierarchien. Die Menschen ordneten sich ein und fanden darin ihren Platz. Zivilisationen in der Form immer komplexerer Verbände entwickelten sich.

Egalitäre Gegenmodelle #

Aber war dieser Weg wirklich unvermeidlich?

David Graeber und David Wengrow haben in The Dawn of Everything (2021) eine Gegenthese formuliert: Ungleichheit ist keine Naturnotwendigkeit, sondern das Ergebnis politischer Entscheidungen. Sie belegen ihre These archäologisch, etwa durch Beispiele wie Çatalhöyük in der heutigen Türkei – eine neolithische Stadt mit mehreren tausend Bewohnern, ohne Paläste, ohne Prunkgräber, ohne erkennbare Eliten–Phänomene. Alle Häuser ähnlich groß, keine ersichtliche monumentale Architektur der Macht. Und: Sie hatte offenbar über mehr als tausend Jahre Bestand.6

Auch andere Gesellschaften experimentierten mit egalitären Formen, weltweit: Manche nordamerikanischen Mound-Kulturen wechselten bewusst zwischen hierarchischen und egalitären Phasen. Indigene Konföderationen wie die Irokesen entwickelten komplexe politische Strukturen ohne ökonomische Dominanz. Die Indus-Kultur baute hochentwickelte Städte – ohne auf Herrscher zugeschnitten gewesen zu sein.

Es gab also Alternativen. Sie funktionierten. Über Jahrhunderte, teils Jahrtausende.

Sie setzten sich aber offensichtlich nicht flächendeckend durch.

Weiter: Wenn wir Zivilisation nicht nur im Städtebau verwirklicht betrachten, sondern als komplexe kulturelle Organisation – mit Rechtsnormen, Ritualen, Genealogien, Handelsnetzwerken, politischen Strukturen –, dann waren auch nomadische Gesellschaften durchaus zivilisatorisch, obwohl keine übermäßigen Hierarchien institutionell ausgeprägt wurden.

Auch sie erscheinen als tendenziell egalitär, weil:

- eine umherwandernde Bevölkerung die Akkumulation von Kapital mindestens be-, wenn nicht verhindert.

- in Stammes– und Familienverbänden direkte soziale Kontrolle die Regel bleibt.

- die „Exit-Option" (Abwanderung) die Zentraliserung, gar Personalisierung von Macht erschwert.

Doch selbst nomadische Gesellschaften teilen das Schicksal egalitärer Ansätze; auch sie kippen, hat es historisch gesehen den Anschein, unter imperialer Skalierung in Hierarchie.

Berühmtes Beispiel: Unter Temüjin, bekannter als Dschingis Khan, wurden lockere Stammesverbände militärisch in eine hierarchische, auf die Herrscherperson zugespitzte Dezimalorganisation überführt, Entscheidungen im Kurultai7 (Fürstenversammlung) gebündelt und Tribut- und Verwaltungsstrukturen aufgebaut. Mit dem Ergebnis einer deutlich ausgeprägten Stratifikation („soziale Schichtung“) und der Etablierung eines zentralen Machtzentrum. Expansion scheint Komplexität und damit Ungleichheit zu erzwingen.

Warum also führte der „Hauptstrom" der Geschichte zu stratifizierten Gesellschaften, in denen Komplexität mit Hierarchie Hand in Hand ging?

Die Antwort liegt wohl in der Skalierung.

Egalitäre Gesellschaften funktionierten dort, wo Menschen persönlich vernetzt waren: in überschaubaren Gruppen, wo man sich kannte oder jedenfalls noch kennen konnte, wenn man es wollte; wo Scham und Rituale soziale Kontrolle ermöglichten; wo Überschüsse rituell verteilt oder gar nicht erst akkumuliert wurden. Oder wo es gelang, externe Gründe für Ungleichheit den Menschen glaubhaft zu vermitteln („gottgewollte Ordnung“).

Doch sobald Gesellschaften wuchsen – zu Städten, zu Staaten, zu Imperien –, änderte sich die Dynamik:

- Anonymität ersetzte persönliche Beziehungen

- Institutionen ersetzten direkte Kontrolle

- Überschüsse wurden streitbar

- Äußerer Druck (Krieg, Expansion) begünstigte Hierarchie

Gleichheit war nicht unmöglich – aber sie erwies sich als umso fragiler, desto komplexer das Zusammenleben wurde. Hierarchische Systeme erwiesen sich als effizienter, skalierbarer, durchsetzungsfähiger. Nicht weil sie menschlicher, sondern weil sie strukturell überlegen waren.

All das bestätigt damit die These: Ungleichheit ist nicht politisch zwingend; es gab egalitäre Ansätze. Aber Gleichheit scheint systemisch unwahrscheinlicher bei Sesshaftigkeit, Akkumulation und, anscheinend vor allem, Komplexität und Skalierung.

Die Frage: „Welche strukturellen Bedingungen begünstigen Ungleichheit?“ führt also anscheinend immer zu den Phänomenen der Sesshaftigkeit und Komplexität.

Anthropologische Konstanten auf Individualebene #

Dennoch, scheint mir, ist das Phänomen der Ungleichheit nicht allein ursächlich auf sich verbreitende Sesshaftigkeit zurückzuführen, sondern wurzelt tiefer, nämlich auch in verbreiteten menschlichen Eigenschaften.

Anhand vierer wiederkehrender Figuren in jeder Gesellschaft und einem bekannten Brüderpaar aus der griechischen Mythologie möchte ich daran erinnern:

Das strategische Subjekt - Oder der Pursuit of Happiness #

Die amerikanische Declaration of Independence spricht vom “pursuit of Happiness” – dem Streben nach Lebensglück. Menschen verfolgen Ziele, handeln strategisch, maximieren ihren Vorteil. Das ist nicht verwerflich, sondern konstitutiv für menschliches Handeln.

Aber: Im Zweifel geschieht das auf Kosten anderer. Nicht unbedingt aus Bosheit – sondern aus der Logik begrenzter Ressourcen und unbegrenzter Wünsche.

Der Trittbrettfahrer – Das opportunistische Wesen #

Mancur Olson identifizierte ökonomisch und Robert Trivers in seiner evolutionsbiologischen Forschung das fundamentale Problem des „free-riding“: Individuen, die von kollektiver Kooperation profitieren, ohne selbst beizutragen.8

Sie nutzen Normen instrumentell – befolgen sie, wenn sie ihnen nützen; umgehen sie, falls nicht und wenn sie damit davonkommen.

In kleinen Gruppen kann soziale Kontrolle (Scham, Ausschluss, Sanktion) solches Verhalten begrenzen. In anonymen, großen Gesellschaften versagt dieser Mechanismus. Trittbrettfahrer werden strukturell begünstigt.

Später wurden allerdings von Elinor Ostrom diese Ansichten relativiert, präzisiert und kontextualisiert. Sie zeigte, dass funktionierende Kooperation ohne zentralen Zwang oder moralische Überhöhung möglich ist – sofern klare, lokal verankerte Regeln bestehen.9

Ihre empirischen (!) Untersuchungen widersprechen der alten Dichotomie von Markt und Staat: Gemeinschaften können kollektive Ressourcen eigenständig verwalten, wenn sie anerkannte Normen, Überwachung und abgestufte Sanktionen etablieren.

Solche „bottom-up“-Institutionen sind Beispiele modern gefasster praktischer Vernunft – in Aktion, nicht in Predigtform. Sie beweisen, dass moralische Einsicht wünschenswert ist, aber nicht notwendig, solange Strukturen Kooperation belohnen.

Der Trickster – Die Figur der Ambivalenz #

In den Mythologien aller Kulturen taucht eine dritte Figur auf: der Trickster.10 Loki in der nordischen Mythologie, Hermes bei den Griechen, Anansi in westafrikanischen Erzählungen, Coyote in indigenen nordamerikanischen Traditionen, Eulenspiegel im europäischen Mittelalter. Der Trickster erscheint kulturübergreifend. Es sind Gestalten, die Grenzen austesten, Regeln brechen, Chaos stiften – und Veränderungen anstoßen.

Gemeinsam ist den Deutungen die Erkenntnis, dass der Trickster keine pathologische Abweichung darstellt, sondern eine anthropologische Konstante – eine Figur, die Systeme testet, Erstarrung verhindert, aber auch Instabilität erzeugt. Sie steht für Wandel.

In modernen, anonymen Gesellschaften verliert die Trickster-Energie ihre rituell gebundene, gemeinschaftlich kanalisierte Form und kann in destruktive Muster umschlagen: aus spielerischer Subversion wird systematische Täuschung, aus kreativem Regelbruch wird opportunistische Ausbeutung von Grauzonen.

Der Trickster verkörpert ein anthropologisches Grundmuster: den Drang zur Subversivität – aus Spieltrieb, Neugier, Rebellion, Überlebenswillen, Kreativität.

Jedoch: Der Trickster wirkt mehrdimensional. Anders als der Trittbrettfahrer ist der Trickster nicht rein eigennützig. Er fordert erstarrte Strukturen heraus, schafft aber auch zuweilen neue Möglichkeitsräume. Er stabilisiert und destabilisiert zugleich. Nur in unübersichtlichen, anonymen Systemen mutiert kreative Subversion gelegentlich zu systematischem Missbrauch.

Beide Figuren erinnern uns daran, dass soziale Regelsysteme nie lückenlos funktionieren – sei es aus strategischem Kalkül oder aus dem fundamentalen Bedürfnis, etablierte Grenzen zu überschreiten.

Der oder die grundlos Böse #

Obwohl in idealisierten Moraltheorien oft ausgeblendet und überhaupt gerne übersehen: Es gibt Menschen ohne gelebte Empathie, ohne Fairness, ohne moralische Rücksicht und sogar welche, die durchaus mit Empathie ausgestattet sind, doch nur, um diese manipulativ einzusetzen. Man kennt sie als „die Bösen“.

Sie sind keine Opportunisten, keine Trickster, – sondern Menschen, die einfach nehmen, was sie wollen, wenn man sie nicht stoppt. Gangster, Sozio– und Psychopathen, Sadisten, Narzissten – Menschen, die Albert Camus’ Logik nicht erreicht: dass aus der individuellen Revolte gegen das Absurde die Anerkennung der Würde aller folgen müsste.

Sie verstehen vielleicht diese Logik. Aber sie bedeutet ihnen nichts.

Psychologische Forschung (Robert Hare, James Fallon) zeigt: Solche Menschen können moralische Begriffe verbal beherrschen, ohne sie jedoch innerlich zu erleben. Sie wissen, was “falsch” ist – aber es berührt sie nicht.11

In chaotischen Zeiten gelangen diese „Typen" eher „nach oben" – nicht trotz, sondern wegen ihrer Skrupellosigkeit. Sie versprechen Ordnung, Stärke, Eindeutigkeit. Und viele folgen ihnen, zum Beispiel, weil Angst und Umstände dazu treiben.

Die ungleichen Brüder: Prometheus und Epimetheus #

Ein weiterer Aspekt: Menschen handeln überwiegend nicht rational. Nicht einmal dann, wenn ihre eigenen Interessen auf dem Spiel stehen. Das gilt insbesondere in Bezug auf andere, im Politischen.

Die griechische Mythologie bietet ein Sinnbild für diese Konstellation: Prometheus und Epimetheus, die ungleichen Brüder. Der erste, der Feuer– und Kulturbringer, denkt voraus, plant, antizipiert Konsequenzen; der zweite – der Nachbedenkende – handelt impulsiv, kurzfristig, getrieben, um dann, vielleicht, nachzudenken.12

Will sagen: Beide Tendenzen existieren in uns – und in unseren sozialen Systemen. Die Fähigkeit zur vorausschauenden Vernunft wird beständig unterlaufen von unmittelbaren Anreizen, situativen Verlockungen, emotionalen Triebkräften.

Auch wohlmeinende Gesellschaftsentwürfe müssen sich an der Realität messen lassen. Allzu idealistische Hoffnungen übersehen die epimetheische Seite unserer Natur. Menschen handeln regelmäßig, bevor sie gewissenhaft denken! 13

Michael Tomasello, langjähriger Direktor der Abteilung Vergleichende Entwicklungspsychologie am Max-Planck-Institut für Evolutionäre Anthropologie in Leipzig, bestätigt diese Diagnose aus entwicklungsgeschichtlicher Perspektive:14 Menschen sind zwar im Allgemeinen, als Spezies, zur Kooperation fähig – jedoch nicht grenzenlos.

Wir kooperieren am besten in überschaubaren Gruppen, mit jenen, die wir als „zu uns gehörig“ erkennen. Das verwundert nicht. Unsere moralischen Intuitionen entstanden für Stammesgruppen von 30 bis 150 Personen – nicht für anonyme Märkte, globale Lieferketten oder Mega–Millionenstädte. Sie sind nicht kalibriert für abstrakte Prinzipien, langfristige Folgen, verschlungene Aus– und Nebenwirkungen oder gar eine Weltgesellschaft.

Zwischenfazit: Ungleichheit als emergentes Muster #

Evolutionäre Dispositionen bilden den Resonanzraum, in dem strukturelle Ungleichheit gedeiht. Nicht primär aus Bosheit oder Verschwörung, auch nicht durch “Leistung” oder “Verdienst” – sondern als emergentes Muster aus Millionen Einzelentscheidungen, die nicht selten auf ebenso kurzsichtige wie kurzfristige Vorteile getrimmt sind, während langfristige Folgen im Nebel der Zukunft verschwinden.

Die Diagnose lautet:

- Sesshaftigkeit + Akkumulation schaffen die Bedingung für dauerhafte Ungleichheit

- Skalierung + Anonymität unterlaufen soziale Kontrolle

- (Mindestens) vier anthropologische Konstanten (strategisches Eigeninteresse, Trittbrettfahren, Trickster-Dynamik, empathielose Machtmenschen) treiben die Spreizung voran

- Begrenzt rationales bis sorglos irrationales Verhalten sowie tribal geprägte Moral verhindern wirksame Gegensteuerung

Ungleichheit ist damit nicht einfach ein sozialtechnisches Problem, das sich durch den richtigen ökonomischen Mechanismus – Vermögenssteuer! – beheben ließe. Sie ist in den Fundamenten menschlicher Sozialität verankert, vielfach verstärkt durch die Größe moderner Gesellschaften und die Anonymität ihrer Interaktionen.

Das bedeutet nicht, dass wir sie und die resultierenden Ungerechtigkeiten fatalistisch hinnehmen müssen – wohl aber, dass ihre Eindämmung mehr erfordert als moralische Appelle, einzelne Gesetze oder bloße Umverteilung.

Hinzu kommt: In wachstumsgetriebenen Gesellschaften wird die “natürliche” Ungleichheit noch einmal außerordentlich verschärft. Wie genau – das zeigt in Kurzform der nächste Abschnitt.

Die Wachstumsfalle: Wie r > g Ungleichheit exponentiell verstärkt (Matthäus‑Effekt) #

„Denn wer da hat, dem wird gegeben werden, und er wird die Fülle haben; wer aber nicht hat, dem wird auch, was er hat, genommen werden.“15

Die beschriebenen historischen und anthropologischen Mechanismen erklären, warum Ungleichheit entstehen kann. Doch in modernen Wachstumsgesellschaften kommt ein zusätzlicher Faktor hinzu, der das Ausmaß der Ungleichheit weit über frühere Formen hinaus verstärkt: die mathematische Logik der Exponentialität.

Ich gehe nun von den Ursprüngen zur heutigen Dynamik über.

Die mathematische Grunddynamik habe ich, wie angedeutet, bereits ausführlich im Text Wohlstand für alle dargelegt. Hier konzentriere ich mich darauf, wie dieser Mechanismus speziell Vermögenskonzentration antreibt.

Ökonomische Ungleichheit wächst in einer Wachstumsgesellschaft nicht linear, sondern exponentiell. Damit folgt sie einem unerbittlichen Gesetz der Mathematik. Wo sich Vermögen akkumulieren kann, ohne dass es wirksame institutionelle Aderlässe gibt, erhöht sich unaufhaltsam der Druck zur Akkumulation. Zinseszins, Kapitalrendite, Skaleneffekte: verschiedene Namen, die alle auf denselben unterliegenden Mechanismus hinweisen.

Das Wachstumsparadigma, das angeblich „Wohlstand für alle“ verbürgt, ist dasselbe, das ihn ungleich verteilt.

Mit einiger öffentlicher Wirkung hat zuletzt der Ökonom Thomas Piketty gezeigt, dass die durchschnittliche Kapitalrendite dauerhaft über der Wachstumsrate der Volkswirtschaft liegt: r > g.16

Eine erst einmal unscheinbare Ungleichung. Aber mit ungeheurem Sprengpotential. Sie bedeutet: Wer Kapital besitzt, sieht es wachsen, wer keines hat, fällt (relativ) zurück.

Das beginnt schon im Alltäglichen. In vielen Preisen, Mieten und öffentlichen Budgets steckt ein Finanzierungszinsanteil – und somit eine unsichtbare Transferleistung von unten nach oben.17 Fast jede Zahlung treibt im Stillen Umverteilung und somit Ungleichheit an; täglich, global, gesetzmäßig. Der Prozess bedarf keiner Verschwörung, keiner Böswilligkeit. Nur Zeit und r>g sind vonnöten.

Während Arbeit „nur“ Einkommen schafft und Menschen ernährt, schafft Kapital Einkommen und neues Kapital. Das geschieht auch dann, wenn alle Akteure sich an Recht und Gesetz halten, rationale Übelegungen anstellen und sogar, wenn sie moralisch korrekt vorgehen.18

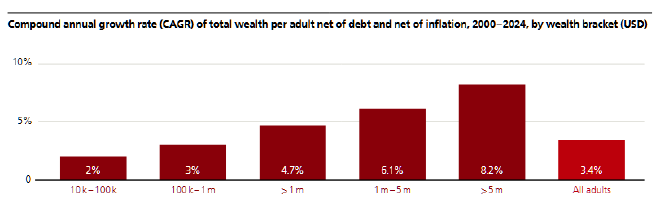

Das folgende Diagramm unterstreicht, wie die Schere auseinandergeht:19

Wir stecken in der Wachstumsfalle. Zusammen mit allgemeinem Wohlstand wird paradoxerweise mehr Ungleichheit produziert.

Je größer der Kuchen, desto mehr für alle, heißt es. Doch in Wirklichkeit wächst mit dem Kuchen vor allem der Abstand zwischen den Stücken. Denn Wachstum verteilt sich nicht gleichmäßig, sondern entlang der bereits bestehenden Eigentumsverhältnisse und Zugriffsmöglichkeiten auf Kapital.

Mit der Konzentration des Kapitals einher geht die „Finanzialisierung“ und „Virtualisierung“ der Wirtschaft. Ein wachsender Anteil fließt nicht in Realinvestitionen, durch welche Menschen beschäftigt und bezahlt werden. Sondern in finanzielle Vermögenswerte: Aktienrückkäufe, strukturierte Produkte, Derivate. Und das bedeutet: Es kommt immer weniger bei den Menschen an. Kapital kreist um Kapital. Es materialisiert sich seltener. Die sogenannte Vermögenspreisinflation, die sich unter anderem in überteuerten Immobilien ausdrückt, begünstigt wiederum jene, die bereits Vermögenswerte halten.

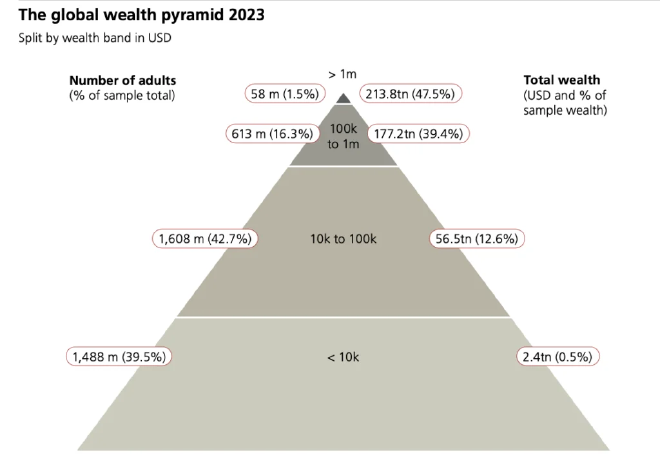

Die enorme Schieflage, anschaulich dargestellt:

- Anmerkung: Vermögen ist von UBS in ihrem Bericht definiert als Aggregat der finanziellen Vermögenswerte plus der realen Vermögenswerte (insbesondere Wohneigentum), minus der Schulden. Und zwar nur für Personen, die als wirtschaftlich selbstständig gelten können, also älter als 20 Jahre sind. Außerdem stammen die Zahlen aus den 50+ „Hauptmärkten“. Die Stichprobe umfasst etwas mehr als fünf Milliarden Erwachsene und erfasst ca. 92% des globalen Vermögens.

Stellen wir uns eine große Torte vor: 99 von 100 geladenen Gäste muüssen sich um die Hälfte streiten. Während ein, vielleicht zwei „Reiche“ den Rest kriegt. Das ist nicht alles: Von den 99 bekommen 30 Gäste ein winziges Zweihundertstel des Kuchens ab.

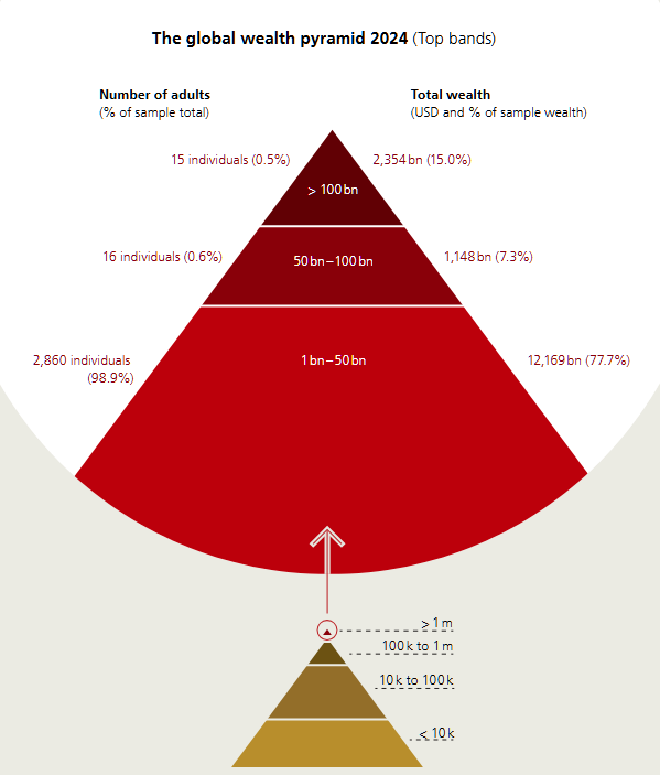

Und unter den Reichen herrscht wiederum ein enormes Gefälle:

Eine grotesk verkehrte (lat. perverse) Verteilung, die nichts Gutes für den weiteren Partyverlauf verheißt.

Es wird deutlich: Wenn Ungleichheit strukturell bestimmend wird, verändert sie ihren Charakter: Aus einer Bedingung, die ziviles Zusammenleben in aller Komplexität ermöglicht, wird eine Kraft, die Gemeinschaften zerstören kann und zerstört.

Ja, es gab historisch begrenzte Phasen, in denen Wachstum Ungleichheit zeitweilig verringerte – etwa in den Jahrzehnten der „Great Compression“ zwischen 1945 und ca. 1975. Sie beruhten jedoch auf außergewöhnlichen Rahmenbedingungen: eine durch Kriegszerstörung erzwungene Vermögensnivellierung, hohe Spitzensteuersätze, starke Gewerkschaften und ein regulierter Finanzsektor. Diese Voraussetzungen bestehen längst nicht mehr und kommen auch nicht wieder – es sei denn nach einer weiteren Zerstörungsorgie.

„Wir sind ein Teil von jener Kraft / die stets das Gute will und stets das Böse schafft.“

heißt es in Goethes „Faust“. Das trifft auf Systeme mit Wachstumszwang besonders zu.

Auch gut gemeinte Maßnahmen führen zu Negativwirkungen, fatalerweise oft über verschlungene Nebenwege:

- Niedrige Zinsen sollten Krisen abmildern, wenn diese schon nicht verhindert wurden – sie senken aber Risikoprämien und befeuern Leverage sowie Vermögenspreisblasen.

- Globalisierung sollte Wohlstand verbreiten – sie kanalisiert Kapitalströme in Hochrenditemärkte und verstärkt den Standortwettbewerb.

- Digitalisierung sollte Teilhabe ermöglichen – sie begünstigt Skaleneffekte und Netzwerkeffekte, die Daten- und Marktmacht bei wenigen Plattformen („Silos“) konzentrieren.

Der Wachstumszwang macht sogar wohlmeinende Konzepte wie „Grünes Wachstum“ und dergleichen über Rebound‑ und Netzwerk-Effekte sowie Marktstruktur zu Hebeln der Kapital‑ und Machtkonzentration. Die Welt wird nicht mehr wirklich „grüner“.20

Kurze Erläuterung:

- Effizienz senkt Stückkosten, Nutzung steigt, Gesamtkonsum wächst – große Anbieter mit Skalenvorteilen schöpfen das Mehrvolumen ab (z. B. LED‑Licht, spritsparende Autos, Cloud). [sog. Rebound‑Effekte]

- Der Wert steigt mit der Nutzerzahl („Winner‑takes‑most“); Datenvorteile verstärken Dominanz, Plattformen setzen Standards und Bedingungen. [Netzwerk–Effekte]

- Hohe Fixkosten und niedrige Grenzkosten durch Digitalisierung, plus vertikale Integration, erzeugen „natürliche“ Oligopole; Größe bestimmt Preise, Zugänge und Sichtbarkeit. [Marktstruktur]

Noch kürzer: Effizienz schafft Volumen, Netzwerke bündeln es, die Struktur belohnt Größe.

Ohne wohlüberlegte Regeln (Wettbewerbspolitik, Transparenz, harte Budgetbeschränkungen …) kippt das gut Gemeinte systemisch über Zweit– und Drittrundeneffekte in Ungewolltes. Es kommt zu immer stärkerer Verdichtung von Vermögen.

Wie Systeme Menschen binden: Konsum, Psychologie und die Grenzen der Vernunft #

Die Finanzmechanik erklärt, warum Vermögen sich strukturell konzentriert. Doch warum akzeptieren Menschen dieses System, obwohl es gegen ihre eigenen Interessen wirkt? Hier kommt die psychologische und kulturelle Seite ins Spiel. Ich wechsele nun von der Systemlogik zum subjektiven Erleben im System.

Je komplexer eine Gesellschaft wird, desto mehr, sollte man meinen, rufe sie nach Vernunft. Die Idee, dass Menschen auf Argumente bauen, ist das Grundnarrativ der Aufklärung.

Doch das Gegenteil scheint sich durchzusetzen: Immer irrationaler und unübersichtlicher wird es. Die derzeitigen Erfahrungen lehren leider: Menschen reagieren auf Reize, auf Angst, auf Statusverlust, auf Emotion. Oder umgekehrt, auf Seiten der Mächtigen: Man glaubt, Argumente und Ethik nicht mehr nötig zu haben.

In der Leere wird möglich, was ich die Nasenring-Ökonomie nenne: Menschen werden durch Bedürfnislenkung und Statusdruck an ein System gebunden, das sie am Nasenring der Befriedigung schnell vergehender Bedürfnisse herumführt, langfristig gesehen gegen ihre eigenen Interessen. Offener Zwang ist nicht nötig. Es besteht Wahlfreiheit – unter unzähligen Produkten sich zu entscheiden. Bewusster Verzicht dagegen gilt als Verweigerung und stigmatisiert sozial. So entstehen nur scheinbar voneinander unabhängige Phänomene wie Bindung an Konsum, um sich glücklich zu kaufen; Verschuldung, um das zweifelhafte Glück zu bezahlen; und Selbstoptimierung, um allen Anforderungen immer gerechter zu werden.

Die Ausnutzung menschlicher Schwächen ist zum Herrschaftsmittel schlechthin geworden. Und darin besteht die stille „Genialität“ des Systems einer Konsumgesellschaft. Sie kaschiert Verführung als Freiheit und Anpassung als Tugend.

Wo allerdings das dies alles tragende Konsumversprechen nicht mehr eingelöst wird, wo Versuche der Selbstverwirklichung zur Überforderung führen, wo Gestaltungswünsche in Ohnmacht sich auflösen: dort gewinnen Narrative mit (nur noch) emotionaler Kohärenz an Zuspruch. Sie geben Ängsten ein Gesicht und diffuser Beunruhigung eine Richtung. Sie simulieren Sinn, wo Vernunft zu abstrakt erscheint und Systemkritik zu komplex. Populistische, nationalistische, religiöse Angebote florieren.

Populismus ist damit kein Betriebsunfall, sondern die andere Seite der Medaille der Nasenring-Ökonomie. Es fehlt den Leuten an Mitteln, sprich: Geld, und nun muss Ersatz gefunden werden für die ausbleibende Konsumbefriedigung. Glück versprechen nun politische Heilsbringer.

In einer Gesellschaft, die zu komplex für ihre eigene Aufklärung geworden ist, verfangen Parolen prächtig. Rationale Appelle scheitern, weil sie gegen tiefere Triebe antreten müssen. Das lässt sich durch Argumente ebenso wenig bremsen wie eine Sucht durch gute Ratschläge.

Wer das durchschaut, läuft Gefahr zu resignieren. Die Wahrscheinlichkeit, mit Änderungsvorschlägen zu scheitern, ist hoch. Doch Zynismus ist nur die negative Schwester der Naivität. Worauf es aber ankommt, ist, sich wie Erwachsene zu verhalten: Klar zu sehen und entschlossen zu handeln.

So stellt sich die Aufgabe:

Desillusioniert zu bleiben; denn die Realität lässt sich nicht auf immer verleugnen.

Aber trotzdem nach konstruktiven Lösungen zu suchen. Eine gleichermaßen „kalte Leidenschaft“ wie ein ernüchterter Geist der Revolte – in der Tradition von Albert Camus; dazu gleich mehr – sind vonnöten.

Weil sich Populismus, Ohnmacht und Überwältigung aus denselben psychologischen Mechanismen speisen, stellt sich nun die Frage: Was kann in einer solchen Lage überhaupt noch (a) Orientierung und (b) Lösungen bieten?

Gesucht sind:

-

Eine Ethik ohne Illusionen, eine, die sich menschlicher Schwächen und sinnentleerter Verhältnisse bewusst wird und bleibt und diese „einbaut“ – ein bisschen analog zur Nasenring‑Ökonomie gebildet. Nicht selten wollen Menschen zum Guten verführt werden.

-

Systemische Strukturen, die am Ende allen Menschen dienen, ohne dass die Privilegierten übermäßig Einsicht zeigen müssen. Denn das werden sie von sich kaum unter Preisgabe von Privilegien tun.

Das Ziel: Jener Vernunft Vorschub zu leisten, die nicht (nur) an Einsicht appelliert, sondern Strukturen schafft.

Warum Ethik nicht genügt — und warum wir sie trotzdem brauchen #

Kann Ethik helfen? #

Könnte „das humane Element“ zu einer Wende beitragen? Was wäre ihm zuzutrauen?

Das Projekt der Moderne bestand, nach zwei fürchterlichen Kriegen und dem Holocaust, in einer doppelten Verheißung: materieller und moralischer Fortschritt gingen von nun an Hand in Hand.

Diese Verheißung konnte nicht eingelöst werden. Sie scheiterte und scheitert beinahe zwangsläufig an der Dynamik exponentiell wachsender, mittlerweile für alle sichtbar wuchernder Ungleichheit, wie gezeigt.

Spaltung, Populismus, Repersonalisierung der Politik und das Verlorengehen sozialer Kohäsion sind keine reparablen Fehlentwicklungen, sondern Folgen einer Wachstumsgesellschaft, deren Funktionieren kein Außen kennt. Wer im System erfolgreich ist, perpetuiert es; wer verliert, stabilisiert es in ohnmächtiger Paralyse.

Wenn Systeme derart tief in menschliche Schwächen eingreifen und sie nutzen, werden Appelle an Vernunft oder moralisches Verhalten notwendigerweise begrenzt wirksam. Deshalb stellt sich die Frage: Welche Art von Ethik könnte individuelles Handeln überhaupt noch tragen? Und politischem Handeln die Richtung weisen?

Deontologische Sollensethik? Die Kultivierung von Tugenden? Utilitaristische Varianten? Gar technische Lösungen?

Einer hochgesinnten „praktischen Vernunft“ (Immanuel Kant) kann nicht die Rolle der Gegenkraft zugemutet werden. Sie könnte sich nicht gegen systemische Zwänge durchsetzen. Niemand kann einzelkämpferisch wirksam Vermögenskonzentration bekämpfen, schon gar nicht im Rahmen einer Wachstumsgesellschaft.

Hierin gleicht Kants pflichtbewussster Vernunftmensch einem Ritter zu Beginn der „Neuzeit“. Dem Feuerwerk der Kanonen hatte dieser nichts von Belang entgegenzusetzen – weniger noch als Don Quichotte den Windflügeln. Im Gegenteil: Das Korsett seiner Rüstung (= „vollkommene Pflichten“ in Kants Ethik) machte ihn auf dem Schlachtfeld eines Alltags voller „Pflichtenkollisionen“ zur leichten Beute. Der Widersprüche sind zu viele geworden, um ihnen mit dem Befolgen „vollkommener Verbote“ allein Herr zu werden.

Reine Deontologie scheidet – wie auch in dieser Hinsicht Tugendlehren – aus.

Der Versuch hingegen, Ethik durch utilitaristische, konsequentialistische oder gar teleologisch motivierte Steuerung zu definieren und somit letztlich moralischen Erfolg durch Erreichung gesteckter – ökologisch, technischer, politischer, religiöser – Ziele zu erreichen, muss jedoch ebenso fehlschlagen, obwohl es der gegenwärtig meistgegangene Weg ist. Denn: So würde schon der Begriff von Ethik gänzlich verfehlt, insofern ihm Begriffe wie Verantwortung und Freiheit inhärent sind.

Gleiches gilt für Phantasien der Techno-Elite, die allen Ernstes einer Super–Intelligenzmaschine sowohl die Zielbrechnungen als auch sogar die darauf folgenden Entscheidungen zutrauen. Aberwitzig.

„Das Gute“ und die nie endende Reflexion darauf durch Ziele zu ersetzen, kann nicht funktionieren. Denn niemand käme mehr auf die Idee, dass diese ihrerseits der moralischen Rechtfertigung bedürften. Es handelte sich mithin gar nicht mehr um ethische Ideen, sondern bestenfalls um – Ideen halt: politische, juristische, ökonomische usw. Und so sollten sie ehrlicherweise auch diskutiert werden.21

Utilitaristen und Techno-Phantasien scheiden also ebenfalls aus.

Wo also finden wir noch Rat? Denn eines scheint klar:

Akteure im öffentlichen Raum bedürfen nach wie vor einer moralischen Richtschnur, die, anzulegen in Entscheidungssituationen, das „rechte Maß“ verbürgte. Prinzipien und Werte, „das Gute“, sind nun einmal nicht durch irgendwelche Zielsetzungen substituierbar.

Haltung statt Hoffnung: Ethik zwischen Absurdität und Notwendigkeit #

Für eine ethische Orientierung käme meines Erachtens Albert Camus (1913–1960) in Frage – gerade weil er weder bequeme Hoffnungen noch wohlfeile Rezepte anbietet.

Der Autor von Mythos des Sisyphos und Der Mensch in der Revolte, zeigte dennoch in die Richtung einer – Achtung: ironisch gebrochen – brauchbaren Ethik: nämlich das Absurde zu akzeptieren und trotzdem human zu handeln. Sie gipfelt in dem Satz:

„Ich empöre mich, also sind wir.“22

Camus nimmt den Menschen die Illusion, die Welt sei vernünftig eingerichtet und ihre Widersprüche ließen sich mit ein wenig gutem Willen auflösen. Seine Diagnose ist abgeklärter: Die Welt ist in vieler Hinsicht absurd – widersprüchlich, ungerecht, sinnlos. Und doch besteht er darauf, dass wir gerade im Angesicht dieser Absurdität menschlich handeln sollen.

„Also sind wir.“ – Der Einzelne leidet und begehrt dagegen auf. Durch diesen unwillkürlichen, geradezu kreatürlichen Widerstand erkennt er: Den Anderen um mich herum geht es ebenso! Wenn ich ihnen Unrecht tue, treffe ich mich selbst! Und zwar als Menschen. Durch unser Menschsein sind wir vereint; sind WIR.

Revolte heißt bei Camus nicht: der große Umsturz, sondern die Weigerung, Unmenschlichkeit zu akzeptieren – und zwar im Wissen, dass es keinen endgültigen Sieg gibt. Nicht das Ergebnis adelt das Tun, sondern die Beharrlichkeit, Menschlichkeit nicht zu opfern, nur weil die Verhältnisse absurd erscheinen. Wir müssen der Absurdität abtrotzen, was uns „gut“ macht. Das Gute wird niemals aus einer Systemlogik erwachsen, sondern ausschließlich aus verantwortungsvollem menschlichen Handeln.

Eine solche Ethik ist radikal desillusioniert: Sie verspricht keinen moralischen Fortschritt und schon gar nicht einen, der „quasi–automatisch“ aus Vernunft folgt, und sie stellt uns keine historische Aufgabe, durch deren Lösung sich alles am Ende zum Guten wende.

Sie verlangt „nur“, Sinn nicht zu finden, sondern zu erzeugen – durch humanes Handeln, das sich im Angesicht des Absurden seiner Begrenztheit bewusst ist.

Camus’ „Revolte“ bietet somit eine dritte Möglichkeit: keinerlei Garantien, aber den Aufruf zu einer moralischen Haltung, durch die persönliche Verantwortung noch etwas bedeutet. Sie akzeptiert, dass Systeme so absurd wie mächtig sind – und drängt zugleich darauf, Menschlichkeit nicht zu suspendieren.

Für meine Argumentation ist diese Perspektive entscheidend: Sie ersetzt Ordnungspolitik nicht, sie begründet sie. Wenn wir wissen, dass Ungleichheit strukturell verstärkt wird und moralische Appelle allein nicht ausreichen, dann bleibt nur, zweierlei zu verbinden: eine orientierende Ethik ohne Illusionen – im Sinne Camus’ – und Institutionen, die Macht und Vermögen an Maß und Verantwortung und – nicht zu unterschätzen: Status und Reputation – binden. Ohne Haltung verkäme jede Reform zur Technik; ohne Strukturen bliebe Haltung folgenlos.

Damit lässt sich der Übergang vollziehen: von ethischer Orientierung (‚Was soll man tun?‘) zu institutioneller Gestaltung (‚Wie lässt es sich wirksam umsetzen?)‘.

Gemeinwohl-Governance: Strukturen schaffen statt appellieren – und gut begründen #

Kritik gängiger Ansätze #

Die gängigen Reformvorschläge kratzen lediglich an Symptomen, solange sie das Wachstumsdogma nicht hinterfragen. So weit sollte ich meine Überlegungen hoffentlich klar ausgedrückt haben.

Gleichwohl ist die Rhetorik der Korrektur der sogenannten „Auswüchse“ unserer Wachstumsversessenheit allgegenwärtig:

Umverteilung, grünes Wachstum, Kreislaufwirtschaft, nachhaltige Finanzen, Vermögenssteuern

– mit alldem wird behauptet, die Widersprüche der Gegenwart ließen sich durch Anpassung im System beheben.

Das Grundproblem ist jedoch exponentieller Natur; Anpassung genügt nicht: Wenn Kapitalrendite und Produktivitätszuwachs dauerhaft höher sind als das reale Einkommenswachstum der Mehrheit, verschiebt sich Vermögen nun einmal Richtung Kapitalbesitzer, wie oben gezeigt.

Eine progressive Steuerpolitik, Fokus auf grünes Wachstum usw. könnten diesen Mechanismus bestenfalls bremsen – nicht aufheben. Die Grunddynamik bliebe erhalten.

Vermeintlich sanfte Reformen verschieben deshalb nur Zeitpunkte. Sie setzen nicht die mathematisch–ökonomischen Gesetzmäßigkeiten außer Kraft. Sie verschleiern das Systemische mit Hilfe falsch–moralischer Rhetorik. „Nachhaltigkeit“, „soziale Verantwortung“ oder „Corporate Purpose“ werden zu Sprachspielen der Selbstberuhigung.

Dahinter stehen Bequemlichkeit und die Abneigung von Konsumenten und erst recht von Privilegierten gegen Verzicht. „Warum den Urlaubsort nicht mehr mit dem Flugzeug ansteuern?“, denkt man sich hüben wie drüben, auch wenn die einen per Charter in der Holzklasse und die anderen im Privatjet reisen.

Und selbst wenn manche bereit dazu wären (und manche es tatsächlich sind): Ihre moralische Einsicht bleibt strukturell irrelevant, solange insgesamt Macht und Besitz derart asymmetrisch verteilt bleiben, dass systemisch die allgemeinen Interessen zugunsten von Eigeninteressen vernachlässigt werden. Im Gegenteil: Ziehen sich einige aus dem Spiel, stoßen andere mit weniger Skrupel in die Lücke.

Um gestaltend im öffentlichen Raum zu wirken, taugen Empörung und Moralkeulen nicht.

Den Gang der Systeme verändert allenfalls eine ebenso kluge wie robuste gesellschaftliche Ordnung, sprich: durch Politik, Justiz, Wirtschaft usw. gesetzten Rahmenbedingungen und Anreize, in Verbund mit Durchsetzungsmacht, damit dem Gemeinwohl ausreichend Ressourcen vorbehalten bleiben.

Damit wird klar: Möglichst schmerzfreie Reformen sowie steurliche Umverteilung sind nicht der zentrale Hebel. Die Ressourcenverschendung bliebe unter dem Strich gleich, nur eben anders verteilt. Es bedarf grundsätzlichen Umdenkens, hin Richtung Gemeinwohlorientierung.

Realistischere Vorschläge #

Die Schwierigkeit politischer Gestaltung besteht selten darin, dass Menschen nicht wüssten, was gut wäre; sie besteht darin, dass Systeme das Gute häufig gar nicht zulassen. Das ist der Punkt, an dem Moral — so notwendig sie als Orientierung bleibt — strukturell an ihre Grenzen stößt. An genau dieser Stelle beginnt ernsthafte Politik: bei der Architektur des Möglichen.

Will man Ungleichheit eindämmen, ohne die produktive Energie moderner Ökonomien zu ersticken und ohne in jene moralistische Pose zu verfallen, die immer nur „den Reichen“ zuruft, sie sollten gefälligst anständig sein, dann muss man die Frage neu stellen. Nicht: Wie überzeugen wir Vermögende, Gutes zu tun? Sondern:

Wie bauen wir Institutionen, in denen Gemeinwohlorientierung die rationalste Form eigeninteressierten Handelns wird?

Denn Systeme hören nicht auf Appelle, sondern auf Regeln, Anreize und erwartbare Konsequenzen. Menschen wiederum handeln nicht nach abstrakten Idealen, sondern entlang dessen, was im jeweiligen Kontext plausibel, legitim und reputationsförderlich erscheint.

Die folgenden Vorschläge sind daher keine moralischen Besserungsprogramme, sondern institutionelle Mechanismen, bewusst technisch gehalten, weil politische Wirksamkeit technische Präzision voraussetzt.

1. Strukturelle Anreize statt strafender Moral #

Ein wenig anthropologischer Realismus ist hilfreich: Vermögende reagieren — wie alle anderen auch — weniger auf Zwang als auf gestaltete Gelegenheiten. Gemeinwohlorientierung muss nicht erzwungen, sondern attraktiv gemacht werden.

1.1 Wirkungsorientierte steuerliche Abzüge #

Nicht Vermögenssteuern, sondern gezielt absetzbare Gemeinwohlinvestitionen, deren steuerliche Entlastung an nachweisbare Wirkung gekoppelt ist. Dekarbonisierung, soziale Infrastruktur, Bildung, Pflege: Das Kriterium ist nicht Großzügigkeit, sondern Output. Wirkung schlägt Willen.

1.2 Öffentliche Co-Investments #

Staatliche Matching-Mechanismen — jeder private Euro wird durch öffentliche Mittel verstärkt. Das senkt Risiken, erhöht den Hebel und etabliert Kooperation nicht als moralisches Edelsiegel, sondern als rationalen Normalfall.

1.3 Garantiefonds #

Staatliche oder halbstaatliche Garantien, die potenzielle Verluste in kalkulierbare Risiken umwandeln. Das Vermögen bleibt privat, seine Bewegungsrichtung jedoch folgt einer öffentlich gesetzten Logik.

2. Institutionen, die Vertrauen ermöglichen, wo Vertrauen fehlt #

Viele Vermögende zögern nicht aus Gier, sondern aus Misstrauen: gegenüber Ineffizienz, politischer Volatilität, regulatorischen Überraschungen. Dieses Misstrauen ist nicht irrational; es ist gelernt. Daher braucht es verlässliche Strukturen, die Erwartungen stabilisieren.

2.1 Strukturierte Gemeinwohlfonds #

Professionell geführte, politisch unabhängige Fonds mit klaren Zielen und nachvollziehbarer Governance. Keine kleinteilige Parteipolitik, sondern strategische Allokation.

2.2 Freiwillige Social Wealth Funds #

Analoge Modelle zu Norwegen oder Singapur, aber als freiwillige, steuerlich begünstigte Beteiligungsform. Governance-Stabilität erzeugt freiwillige Teilnahme, nicht Zwang.

2.3 Stiftungsähnliche Treuhandmodelle #

Für große Vermögensblöcke, die gesellschaftlich eingebracht werden sollen, ohne vollständigen Kontrollverlust. So entsteht Sicherheit für die Vermögenden — und Planbarkeit für die Gesellschaft.

3. Prestige- und Reputationsmechanismen: Die leisen Motoren des Handelns #

Ökonomische Modelle unterschätzen symbolisches Kapital. Doch empirisch ist trivial: Status wirkt. Und zwar stärker als Moral.

3.1 Gemeinwohl-Indizes #

Ein glaubwürdiger, nicht PR-getriebener Index, der sichtbar macht, wer Verantwortung übernimmt. Sichtbarkeit erzeugt Ehrgeiz — und diszipliniert zugleich.

3.2 Unternehmerische Legacy #

Viele Vermögende wollen Spuren hinterlassen. Gibt man ihnen institutionelle Formate — Fonds, Stiftungen, Infrastrukturprojekte —, verschränkt sich altruistische Motivation mit rationalem Eigeninteresse.

3.3 Peer-Netzwerke #

Verhalten verbreitet sich sozial. Wenn einige vorangehen, sinken die Hemmschwellen der anderen. In elitären Netzwerken besonders verlässlich.

4. Mechanismen der Kapitalbindung fürs Gemeinwohl #

Gemeinwohlorientierung ist nicht nur eine Frage der Motivation, sondern auch der Struktur des Kapitals.

4.1 Mission-Locked Equity #

Beteiligungsformen, die wirtschaftlich attraktiv bleiben, aber rechtlich an Gemeinwohlziele gebunden sind. Der Schritt vom Appell zur vertraglichen Verpflichtung.

4.2 Boden- und Immobilienfonds #

Bodenstiftungen, Pflegeimmobilien, Energieinfrastruktur: Orte, an denen Kapital langfristig gebunden wird und gesellschaftliche Wirkung mit stabilen Renditen verschmilzt.

4.3 Gemeinwohlorientierte Unternehmensnachfolge #

Purpose-Stiftungen, Genossenschaften, Treuhandmodelle: Sie verhindern, dass Unternehmen in spekulative Kreisläufe driften, und erhalten zugleich die unternehmerische Kultur.

5. Kulturelle Leitbilder: Wenn Wirkung das neue Prestige wird #

Langfristig prägt weniger die Steuerpolitik als die Frage, was als vorbildlich gilt. Gesellschaften definieren ihre Helden — und Vermögende richten sich danach. Ein neues Narrativ könnte lauten:

- Nicht Vermögen adelt, sondern dessen Wirkung.

- Nicht Anonymität schützt, sondern sichtbare Verantwortung.

- Nicht Charity zählt, sondern strukturelle Beiträge.

Wenn Gemeinwohlorientierung prestigeträchtig wird, folgt Verhalten wie von selbst. Nicht weil Menschen besser wären, sondern weil sie Teil eines kulturellen Skripts werden.

6. Weitere Ideen: Maßhalten als Strukturprinzip #

Der antike Gedanke des Maßhaltens ist in modernen Gesellschaften kein moralischer Appell, sondern ein Funktionsprinzip. Systeme scheitern nicht an individuellen Exzessen, sondern an struktureller Maßlosigkeit: Überakkumulation, Ressourcenerschöpfung, politische Überdehnung.

Der Ansatz des A-Growth fügt sich hier nahtlos ein. Er verzichtet auf die Fixierung des politischen Denkens auf das Bruttoinlandsprodukt — eine Kennzahl, die weder ökologische Tragfähigkeit noch soziale Stabilität noch Wohlbefinden misst. A-Growth wurde 2012 von Giorgos Kallis und Jeroen van den Bergh als dritte Position zwischen „Green Growth“ und „Degrowth“ skizziert: nicht das BIP steigern, nicht schrumpfen, sondern es als politische Leitgröße ignorieren. Politische Ziele — ökologische, soziale, wohlfahrtsbezogene — sollen direkt verfolgt werden, unabhängig von ihrem Einfluss aufs Wachstum.

Diese Perspektive entlastet die politische Gestaltung: Sie löst sie vom Reflex, jede sinnvolle Maßnahme am möglichen Schaden fürs Wachstum zu messen. Van den Bergh hat das Konzept über Jahre weiterentwickelt; in einer neueren Veröffentlichung (2023) zeigt er, wie Klimapolitik gerade dadurch handlungsfähiger wird, dass sie sich nicht mehr apologetisch am Wachstum orientieren muss.

A-Growth entzaubert das Wachstum, ohne es zu bekämpfen. Es macht Politik frei — nicht asketisch, sondern zielklar.

Fußnote:

Zum Konzept des A-Growth siehe Jeroen C. J. M. van den Bergh & Giorgos Kallis, Growth, A-Growth or Degrowth to Stay within Planetary Boundaries?, in: Journal of Economic Issues 46(4), 2012, S. 909–920. DOI: 10.2753/JEI0021-3624460404.

Die Autoren positionieren A-Growth als dritte Option zwischen wachstumsorientierten „Green-Growth“-Strategien und schrumpfungsorientierten „Degrowth“-Programmen: Das BIP soll weder als Wohlstandsmetrik privilegiert noch moralisch aufgeladen werden, sondern als politischer Leitindikator entfallen. Vorrang erhalten direkte ökologische, soziale und wohlfahrtsbezogene Ziele, unabhängig vom Wachstumspfad.

Van den Bergh hat diese Perspektive u. a. in Climate policy versus growth concerns: Suggestions for economic research and communication (2023) weiter ausgearbeitet, erschienen in: Journal of Behavioral and Experimental Economics 107, Art. 102125. DOI: 10.1016/j.socec.2023.102125.

Verwandte Postwachstumsströmungen: Parrique, Demaria, Hickel, Victor, Raworth.

Resümee #

Nicht Moral rettet Systeme.

Nicht Empörung.

Nicht Tugend.

Sondern: klug gesetzte Strukturen, die menschliche Natur berücksichtigen und die Dynamik komplexer Ökonomien nicht ignorieren, sondern produktiv umlenken.

Eine Ordnung, die Ungleichheit zulässt — doch verhindert, dass sie in destruktive Formen umschlägt. Eine Ordnung, die das Gemeinwohl nicht von Idealismus abhängig macht, sondern es in die Architektur des Handelns selbst einschreibt.

Fazit: Eine Ordnung, die Ungleichheit zulässt — aber Ungerechtigkeit mildert #

Ungleichheit lässt sich nicht vollständig beseitigen. Jede organisierte Gesellschaft produziert Differenzen – in Bezug auf Besitz, Macht, Einfluss, Bildung. Sie sind der Preis funktionaler Komplexität. Doch jenseits eines – nicht leicht bestimmbaren – Maßes kippt das Unvermeidliche ins Destruktive.

Entscheidend ist, dass an diesem Punkt nicht mehr von Ungleichheit als funktionaler Differenz gesprochen werden kann, sondern von Ungerechtigkeit – dem Moment, an dem Macht- und Vermögensstrukturen das Gemeinwohl unterlaufen und seine Relevanz am Ende sogar leugnen.

Mehr Wissen führt nicht automatisch zu besserem Handeln. Das ist das Paradox der Moderne: Wissen wächst exponentiell, während persönliche Verantwortung stagniert. Informationen ersetzen leider keine Einsicht, und Einsicht, wenn es sie doch gibt, keine Zivilcourage.

Die Aufklärung versprach Autonomie durch Vernunft. Heute zeigt sich, dass Vernunft ohne institutionelle und emotionale Einbettung bestehende Machtverhältnisse tendenziell stabilisiert. Rationalität ohne Rückbindung an moralisches Maß dient dem System, nicht der Ethik. Wissen befreit nur, wenn es begleitet wird von der Bereitschaft, Konsequenzen zu ziehen – eine Bereitschaft, die sich nicht aus Wissen selbst ableiten lässt.23

Desillusionierung ist kein Verlust, sondern ein Fortschritt. Nur wer sich Illusionen nimmt, kann der Wirklichkeit begegnen – und sie mit etwas Fortune auch gestalten. Die Hoffnung, Systeme ließen sich moralisch bekehren, weicht der Einsicht, dass sie am Ende nur gezähmt werden können, wenn ein Strukturwandel angestoßen wird. Dazu bedarf es des Verständnisses, wie Zivilisationen funktionieren.

Camus’ Satz des „Ich empöre mich, also sind wir“ bringt die ethische Grundlage jenseits aller Illusionen auf den Punkt. Menschsein ist kein Zustand, sondern ein Verhältnis. Kein Individuum kann sich moralisch selbst genügen. Verantwortung bleibt zwar letztlich ans Individuum gebunden und geht von ihm aus; ist aber nie solitär zu verstehen.

Moral konkretisiert sich im Zwischen – in Beziehungen, in Sprache, Anerkennung, Gegenseitigkeit. Doch sie verlangt zugleich eine in der Persönlichkeit verankerte Haltung. Ohne Haltung bliebe alles Handeln beliebig; ohne Handeln verkäme Haltung zur Pose.

Das Bewusstsein, Mensch unter Menschen zu sein, ersetzt alle transzendenten Garantien.

Ziel ist eine Ordnung, in der Ungleichheit funktional bleibt, ohne in destruktive Konzentration zu kippen; Transparenz und kooperative Gemeinwohl‑Governance begrenzen Machtüberhänge; die genannten Messpunkte halten rechenschaftspflichtig.

Es bleibt festzuhalten: Ungleichheit muss sein. Schreiende Ungerechtigkeit aber nicht. Diese zu mildern liegt in unserer Hand.

-

Der Begriff „Elite“ stammt etymologisch über das Französische (élite) aus dem lateinischen eligere – „auswählen, herauslesen“. Die antike Vorstellung, auf die allerdings häufig angespielt wird, findet sich hingegen im griechischen ἄριστοι („die Besten“; vgl. „Aristokratie“), das einen normativen Anspruch an Tüchtigkeit und Charakter enthielt. Der moderne Gebrauch oszilliert zwischen beiden Bedeutungsräumen: einerseits dem Anspruch besonderer Befähigung (im Sinne der ἄριστοι), andererseits dem – gelegentlich ironisch verwendeten – Moment des bloßen „Auserwählt-Seins“, das mehr über soziale Mechanismen als über persönliche Exzellenz aussagt. ↩︎

-

Hesekiel (oder Ezechiel nach katholischer Schreibweise, interessanterweise als Priester Teil der nach Babylon deportierten jüdischen Elite, beklagt dort im Exil „wie ein brüllender Löwe" (V. 25) die umfassende Korruption der Jerusalemer Führungsschicht. Nur wer sich aktiv davon distanziere, werde verschont. So sei Gottes Wille. ↩︎

-

Walter Scheidel, The Great Leveler: Violence and the History of Inequality from the Stone Age to the Twenty-First Century, Princeton University Press, 2017. ↩︎ ↩︎

-

Hanno Sauer: Klasse: Die Entstehung von Oben und Unten | Status, Klasse, Prestige: faszinierende Einblicke in unsere Gesellschaft, München 2025. Sauer argumentiert auch, dass Privilegien eine epistemische Dimension haben: Sie erzeugen systematische blinde Flecken, die verhindern, dass Privilegierte ihre strukturellen Vorteile als solche erkennen. Er analysiert außerdem, wie Klassenpositionen sich durch systematische Abwertung und Diskriminierung verfestigen – ein Phänomen, das er als “Klassismus” begrifflich fasst. ↩︎

-

Das aus Japan stammende „Drei-Affen-Prinzip" (mizaru, kikazaru, iwazaru) – ursprünglich eine Mahnung zu weiser Zurückhaltung – verkehrte sich im Westen zur Metapher für bewusste Ignoranz. Die drei Affen symbolisieren hier Realitätsverweigerung: aktives Wegschauen trotz offensichtlicher Krisenanzeichen. Psychologisch entspricht dies der „willful blindness" (Heffernan, 2011) – dem selektiven Filtern unbequemer Wahrheiten, das im Kontext systemischer Krisen zur kollektiven Pathologie wird. ↩︎

-

David Graeber und David Wengrow: “The Dawn of Everything: A New History of Humanity” (Farrar, Straus and Giroux, 2021). – Ca. 7500-5700 v.u.Z. wies Çatalhöyük trotz beachtlicher Größe (bis zu 10.000 Einwohner) keine erkennbaren hierarchischen Strukturen oder bauliche Bevorzugung von Eliten auf. Dies widerspricht dem lange dominierenden Narrativ, dass komplexe Siedlungen zwangsläufig soziale Stratifikation hervorbringen müssen. – Siehe auch https://de.wikipedia.org/wiki/Neolithische_Revolution#Sozialstrukturen ↩︎

-

Siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Mongolische_Kriegf%C3%BChrung#Aufbau_und_Organisation und auch https://de.wikipedia.org/wiki/Kurultai für erste Einblicke. Allerdings sind diese Wikipedia-Artikel nicht besonders ausgebaut. Abgerufen am 23.11.2025 ↩︎

-

Siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Trittbrettfahrerproblem – Der Begriff des „Trittbrettfahrers“ (free rider) wurde in der modernen Sozialwissenschaft vor allem durch Mancur Olson etabliert, insbesondere in The Logic of Collective Action (1965). Olson zeigte, dass Individuen in großen Gruppen dazu neigen, öffentliche Güter zu nutzen, ohne selbst beizutragen, sofern sie erwarten können, von den Beiträgen anderer zu profitieren. Robert Trivers hat das Phänomen später evolutionsbiologisch vertieft, indem er Mechanismen asymmetrischer Kooperation, Betrug und strategischer Vorteilnahme beschrieb – nicht als Ursprung, wohl aber als grundlegende biologische Erweiterung des von Olson theoretisch verankerten Problems. ↩︎

-

Elinor Ostrom, Governing the Commons. The Evolution of Institutions for Collective Action, Cambridge: Cambridge University Press, 1990. ↩︎

-

Siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Trickster , abgerufen am 21.11.2025 ↩︎

-

Siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Das_Böse – Zur Psychopathie und dissozialen Persönlichkeitsstörung siehe Robert D. Hare: Without Conscience: The Disturbing World of the Psychopaths Among Us (1993); James Fallon: The Psychopath Inside (2013). Hannah Arendt beschreibt in Eichmann in Jerusalem (1963) das Phänomen der Banalität des Bösen – Böses, das nicht aus dämonischer Absicht, sondern aus Gedankenlosigkeit und fehlender Urteilskraft entsteht. ↩︎

-

Das ist die wörtliche Übersetzung von “Epimetheus” (epi = nach, metis = Gedanke/Weisheit) und kontrastiert passend mit Prometheus’ vorausschauendem (pro) Wesen. ↩︎

-

Die Prävalenz intuitiven, vorrationalen Handelns wird durch moderne neurowissenschaftliche Forschung unterstützt. Kahneman und Tversky prägten mit ihrer “Dual-Process-Theorie” die Unterscheidung zwischen schnellem, intuitivem “System 1” und langsamem, deliberativem “System 2” Denken (Daniel Kahneman: Thinking, Fast and Slow, 2011). Antonio Damasio zeigt, wie Emotionen Entscheidungen vorstrukturieren, bevor bewusstes Nachdenken einsetzt (The Strange Order of Things: Life, Feeling, and the Making of Cultures, 2018). Jonathan Haidt demonstriert in seinem “Social Intuitionist Model”, dass moralische Urteile primär intuitiv gefällt und erst nachträglich rationalisiert werden (The Righteous Mind: Why Good People Are Divided by Politics and Religion, 2012). Lisa Feldman Barrett belegt in How Emotions Are Made (2017), dass affektive Reaktionen kognitiven Prozessen vorausgehen. Besonders relevant für soziale Ungleichheit: Paul Piff’s Forschung zeigt, wie privilegierte Positionen die Empathiefähigkeit reduzieren und selbstdienliche Verzerrungen verstärken (Piff et al.: “Wealth, inequality, and the self: How wealth influences perceptions of the self and others”, Current Opinion in Psychology 33, 2020, S. 112-117). ↩︎

-

Michael Tomasello hat in seiner vergleichenden Forschung zur Moralentwicklung bei Kleinkindern und Menschenaffen grundlegende Erkenntnisse zur Evolution menschlicher Kooperation gewonnen. In Eine Naturgeschichte der menschlichen Moral (2016) und Mensch werden. Eine Theorie der Ontogenese (Suhrkamp, 2020) zeigt er, wie Menschen eine einzigartige „geteilte Intentionalität“ entwickelten, die Kooperation ermöglicht, aber primär auf kleine Gruppen ausgerichtet ist. Seine experimentellen Studien belegen, dass bereits Kleinkinder Fairness-Intuitionen besitzen, diese jedoch stark kontextabhängig sind und primär innerhalb der eigenen Gruppe wirken. Tomasello argumentiert, dass unsere moralischen Fähigkeiten für den Umgang mit „Gesichtern“ evolviert sind, nicht für abstrakte globale Probleme. ↩︎

-

Bibel, NT, Matthäus 25,29 ↩︎

-

Pikettys r>g‑These wurde mit Le Capital au XXIe siècle erstmals 2013 (französische Ausgabe) systematisch und umfassend veröffentlicht; die weltweite Debatte setzte 2014 mit der englischen Ausgabe Capital in the Twenty‑First Century ein. ↩︎

-

Ich persönlich wurde vor Jahren, während der Finanzkrise, durch einen ökonomischen Dilettanten, wie ich selbst einer bin (siehe meinen Text https://thoes-koessel.de/mittel/als-dilettant/ ) darauf aufmerksam: Helmut Creutz: Das Geld-Syndrom. Die Ursachen von Arbeitslosigkeit, Inflation und der sozialen Spaltung. Erstausgabe 1993; zahlreiche Neuauflagen und Überarbeitungen (u. a. 2001). (Zudem: Geld – Zustand und Zukunft. 2009.) – Neben ihm auch Bernd Senf und Margrit Kennedy hatten den Mechanismus populärökonomisch beschrieben. Siehe insbesondere: Bernd Senf: Der Nebel um das Geld. Zins, Schulden und Wachstumszwang. Gauke Verlag, 2001. (Weitere einschlägige Arbeiten: Die blinden Flecken der Ökonomie. Gauke Verlag, 2009.) – Margrit Kennedy: Geld ohne Zinsen und Inflation. Ein Vorschlag für eine krisenfreie Wirtschaft. Erstausgabe 1987; mehrfach überarbeitet und neu aufgelegt. (Englisch: Interest and Inflation Free Money. 1995; sowie Occupy Money. Creating an Economy Where Everybody Wins. New Society Publishers, 2012.) ↩︎

-

Gemeint ist hier vor allem die Dynamik von Vermögensbeständen und Schuldenpfaden; reale Aggregate wie das BIP folgen anderen Zyklen, werden aber von diesen Finanzmechaniken überlagert. Vermögen und Schulden sind Bestände, die sich über Zeit durch Zins und Rendite kumulieren; das BIP ist ein jährlicher Strom aus Produktion und Einkommen, der eigenen Konjunkturzyklen folgt. Finanzmechaniken (Zinseszins, Kreditzyklus, Asset‑Preisinflation) überlagern diese realwirtschaftlichen Zyklen, weil sie Bestände unabhängig vom laufenden Output beschleunigt verändern. Anschaulich: Der BIP‑Strom kann moderat mit 1–3 % pro Jahr anwachsen, während Vermögenspreise (Häuser, Aktien) in einem Kreditboom um 10–20 % steigen – so wächst die Vermögensschere auch ohne entsprechenden Produktivitätssprung. Für Haushalte bedeutet das: Wer verschuldet ist, zahlt über die Laufzeit eines Kredits oft ein Mehrfaches der ursprünglichen Kaufsumme an Zinsen; diese regelmäßigen Schuldendienste sind dauerhafte Zuflüsse zu Vermögenshaltern und lassen deren Bestände weiter anwachsen. Unternehmen können Gewinne statt in Löhne oder reale Investitionen in Aktienrückkäufe lenken; das hebt Renditen und Kurse und vergrößert Vermögen oberhalb der Lohnentwicklung. Staaten schließlich transferieren mit der Zinslast Teile des Budgets an Gläubiger, selbst bei stabilem BIP. Bildlich: Das BIP ist der Fluss, der Jahr für Jahr vorbeiströmt; Vermögensbestände sind der See, der sich durch Zuflüsse aus Zinsen und Renditen schneller füllt; Schulden sind die Kanäle, die den Fluss umlenken – und so die Wasserstände im See (Vermögen) stärker verändern als die Fließgeschwindigkeit des Flusses (BIP). ↩︎

-

Dieses und die folgenden Diagramme aus dem Global-Wealth-Report 2025 der UBS: https://www.ubs.com/global/en/wealthmanagement/insights/global-wealth-report.html, abgerufen am 01.12.2025 ↩︎

-

Vgl. William Stanley Jevons, The Coal Question, London: Macmillan, 1865 – formulierte erstmals den sogenannten „Rebound-Effekt“ oder das Jevons-Paradox. Siehe auch ^https://en.wikipedia.org/wiki/Jevons_paradox , abgerufen am 21.11.2025. ↩︎

-

Vgl. unter vielen anderen das kürzlich (2025) erschienene Buch Wer soll was tun?: Warum wir nicht zum Klimaschutz verpflichtet sind und worin unsere Verantwortung eigentlich besteht von Frauke Rostalski – einer Professorin der Rechtswissenschaften mit ethischen Schwerpunkten, die seit 2020 Mitglied des Deutschen Ethikrates ist. Ihr konsequentialistischer Hintergrund wird deutlich, wenn sie in einem Interview das Eignungskriterium heraushebt: „Zentral für meine Argumentation ist das Eignungskriterium: Eine Handlung, zu der man verpflichtet sein soll, muss geeignet sein, das erklärte Ziel zu erreichen. Das gilt für beide Perspektiven, die ich in meinem Buch einnehme: die ethische und die rechtliche.“ Siehe ^https://www.philomag.de/artikel/frauke-rostalski-der-staat-fordert-den-nachhaltigen-konsumenten-das-ist-fast-schon, abgerufen am 10.10.2025. Frau Rostalski bringt, finde ich, bedenkenswerte Argumente, aber eben politisch–rechtlicher Art. Es ist jedoch wichtig, diese Sphären (Ethik / Politik / Recht) begrifflich auseinanderzuhalten. Ethik hat einen Sonderstatus. ↩︎

-

Albert Camus, Der Mythos des Sisyphos, Reinbek b. Hamburg: Rowohlt, 1997, S. 135 ff.; sowie ders., Der Mensch in der Revolte, Reinbek b. Hamburg: Rowohlt, 1996 (Orig. 1951), insbes. zur Revolte als bejahte Grenze des Menschseins und gemeinsames Maß, S. 395. ↩︎

-

Max Weber, Wissenschaft als Beruf, München: Duncker & Humblot, 1919, S. 20 ff. – Weber beschreibt die Entzauberung der Welt und die daraus resultierende Spannung zwischen Erkenntnis und Sinn. ↩︎